起業メンター日記

自由からの逃走

最近、日本では新型インフルエンザも大分落ち着いてきたようです。

それでも蔓延を防ぐための方策がいろいろ考えられています。

その1つに「法的拘束力」が注目されています。

新型インフルエンザ感染を防ぐためのルールに従わない人がいるのは確かです。

今朝の新聞に、飛行機内でマスクをするというルールに従わず、飛行機から下ろされた人がいたという記事がありました。

その人には「マスクをしないという自由」は有りますが、密閉された飛行この中では、他の人の不安に対する思いやりというもの必要でしょう。

ルールに従わない人に対して、ルールに強制力を持たせる「法的拘束力」が必要だという声が多くあります。

ただこの「法的拘束力」に一旦頼ると、簡単に人の自由が制限されます。

もしかすると、その方が「管理する側」も「される側」も楽なのかも知れません。

考え、判断する必要がなくなるからです。

社会心理学者エーリッヒ・フロムが言った言葉に「自由からの逃走」というものがあります。自由でいる責任に耐えかねて逃げ出したくなる心理。

その心理こそが全体主義を起こし、ドイツにナチスを生み出しました。

今の中国の共産党独裁体制もそうなのかも知れません。

新型インフルエンザを機に、世界中に「自由からの逃走」の機運が高まり、全体主義的風潮が生まれる。

そんな不安な気持ちになっています。

レンタルオフィス シェアオフィス 「札幌オフィスプレイス」

コロナの前と後

ある心理学の本に「人間の心と体は禁欲的で社会から孤立するような形では進化してこなかった」と書いてありました。

人間は、人と交わることが出来なければ成長出来ません。

現在の様に、コロナのために世界中が禁欲的生活を強いられ、自粛することで社会から孤立してしまっては人間としての生活は出来ません。

この状態はいつ解けるのでしょうか。

孤立状態が続けば世界中の全ての分野における経済も立ちゆかなくなります。

私は経済の凍結がこの世の中の仕組みを壊す。

その様な恐れを抱いています。

マスクをしない人を許さないという不寛容な人が増えています。

「自分の言うことは正しい」という独善的な風潮が起きています。

これは個人ばかりでなく、国家間でも起きつつあります。

コロナ前と後とで、今までと全く違った価値観、倫理観が生まれてくるとは考えられません。

ただコロナによる行動規制や束縛感が人の感性を変えている。

そんな不安な気持ちにさせられます。

レンタルオフィス 札幌オフィスプレイス

多角的思考

今朝の日経新聞の「春秋」に書いてあったこと。物事を見て判断する時、「批判的思考」が大切だと書いてありました。物事を批判的に見る事で別の面が見えてくると言います。確かにそれもあるでしょう。しかし私はそれに対して同調できません。見るべき見方とすれば「多角的思考」こそが大切だと考えます。「批判的思考」だと批判的という観点に捉われすぎます。多角的に見てこそ、その本質にたどり着ける事ができます。経営者にとって「多角的思考」はとても大切な経営資質です。一方的な思いつきや思入れは判断を狂わせます。多くの情報が飛び交うこの世の中、特に心しなければならない事だと考えます。

レンタルオフィス シェアオフィス 札幌オフィスプレイス

交差点にて

我が家近くの交差点でのこと。

ある日、我が家の近くの保育園の子供達が、保育士さん達に連れられて散歩。

散歩の帰りにその交差点に来ました。

渡る方の信号は青でしたが、保育士さん達は渡りません。

しばらく経つと、その信号の青が赤になり、再び青になった時、子供達を連れて渡り出しました。

青信号を1つやり過ごしたのは、安全に渡るための方法だったのでしょう。

同じ交差点で、足が悪そうで、ゆっくりにしか歩けないお年寄りが歩いてきました。

信号の青が点滅しそうなので、止まるかと思ったのですが渡り出しました。

案の定、道路の真ん中あたりで信号は赤。

そのお年寄りはゆっくりにしか歩けません。

彼は彼のために止まっている車の方を気にする様子もなく、悠然と歩いて行きました。

子供連れのお母さん。

青信号が点滅しているのに、子供の手を引っ張って、走って渡って行きました。

交差点に立っていると、色々な人の渡り方を見て考えさせられます。

私も交差点を渡る時は気を付けています。

レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」

レジ袋

7月1日今日からコンビニもレジ袋の有料化が始まります。

スーパーなどは以前から有料化になっていました。

ただ、この有料化について少し疑問に思うことがあります。

環境のためという名目でレジ袋の使用を制限するのが目的なのでしょう。

レジ袋が海に流れてウミガメがクラゲと間違えて食べて死ぬとか、マイクロプラスチックになって魚が食べるとか言われています。

でも疑問に思うのは、日本では普段、レジ袋は使い終わればゴミ収集日に出します。

それであれば海に流れることはありません。

海に流れていくのは海や川に捨てる人がいるせいでしょう。

それならば、むやみに捨てないように呼びかければ良いことです。

捨てられるのはレジ袋ばかりではありません。

プラスチックトレーもそうです。

プラスチックトレーの方が圧倒的に数は多いはず。

この対策の話は中々出て来ません。

確かに、現代は使い捨てのプラスチック製品が多いことは確かです。

少し不便でも、環境を保持するために自分たちの生活を見直すのは大切なことです。

昔のようにガラスや壺、経木を使うことは難しいでしょうが。

先日、東急ハンズでレジ袋に代わる「マイバック」を買いました。

縦・横・厚が5.5㎝×4㎝×3㎝の小ささです。

私は今日からこれを使います。

レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」

自信の無い人

以前、会社で仕事をしている時、ある事があり、人に注意した時のことがあります。

注意されたその人は大いに反発しました。

注意の仕方にもよりますが、注意を受けた人は大きく分けて2通りの反応をします。

1つは注意を受けたことに直ぐ反発する人。

もう1つは「はい分かりました」と素直に答える人。

前者は注意された時、「自分否定をされた」と思い込みます。

言われたことの善し悪しを考えるより、先に自己肯定の行動として感情的に反発してしまいます。

やはりこの様な反発は自分に自信がないことの裏返しです。

また、後者の方は一見すると素直でいいように思いますが、これも自分に自信がない為、自己判断するより相手の言うままに聞いておく方が楽だと思っています。

どちらも自信が無い人の反応パターンですが、それでは自信のある人はどうするか。

自信ある人は、注意している相手の言っている話をまず受け止め、その内容を理解しようとします。

その時、内容確認のために質問はしますが、その後は「それでは〇〇のようにします。」と、これからの自分の対応を述べます。

そして理解した上で行動します。

部下に対して注意したことのある人は経験あると思いますが、人に注意をすることは余り気が進みません。

注意して嫌われたくないという気持ちがあります。

それでも仕事の上ではしなければならないことです。

注意された人が、注意受けることで成長してくれる。

それこそが、仕事をする上でのやり甲斐でもあります。

起業支援 レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」

インフレ

ここへ来て、新型コロナウイルスの感染者も少し減少の傾向が見られて、先週の15日に政府も緊急事態宣言の解除に踏み出しました。

そろそろ、この新型コロナウイルス騒動後のことが心配されます。

その中でも、やはり経済に関することが心配です。

日曜日の日経新聞の一面に「忍び寄る世界デフレ」という見出しの記事が載っていました。

確かに一時的には物販が停滞し、物余り状態が続き、デフレ傾向になります。

しかし、それは一時的な現象だと考えます。

新型コロナウイルスの前と後では人の考え方と行動が変わると思います。

そして意識が変わります。

コロナ禍によって商売をしている人は痛感していると思います。

内部留保の重要性、そして如何に手元資金を確保しておかなければならないか。

今までは日本はデフレの風が吹いていて、安くしなければ買ってくれないという風潮がありました。

そして薄利多売という考え方が主流でした。

しかし、これからはそうはいかないはずです。

コロナ禍が落ち着いた時、経営者はこの騒動で失った売上・利益を早急に取り戻さなければならないと考えます。

そして、商品を高売りし、利益を確保する考えに変わっていくのではないでしょうか。

新型コロナウイルス後は各分野における値上げが始まります。

そしてインフレ発生が大いに予想されます。

これは日本ばかりではありません。

各国の中央銀行が新型コロナウイルスによる経済影響対策のために、現在大胆な金融緩和を実施し、お金をばらまいています。

金融緩和は仕方が無いことですが、これは大きなインフレ要因となっています。

そして世界の中央銀行や企業が抱える債務は2京7000兆円になっています。

もしかすると、今年の秋口からインフレの兆候が出てくるのではと予想します。

社長は会社の「仕入額」と「販売価格」を見直し、適正な販売価格を示していかなければなりません。

稲盛和夫さんが常に話している言葉に「売値は社長の責任」があります。

先手先手を打って値決めしていく。

これは社長の責任です。

レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」

直筆メッセージ

今般の新型コロナウイルスの流行で、飲食店への影響が甚大です。

飲食店は中小の規模の店がほとんどでしょう。

自粛という名の下に閉店させられる。

それでも、少しでも収入を得ようと努力している店があります。

テイクアウトや通信販売を始めるところもあります。

私も知人の店の通信販売を利用し、先日品物が送られて来ました。

ホッケの干物や、鮭とば等が入っており美味しく頂きました。

品物と一緒に食べ方の説明書と挨拶文が入っていました。

丁寧な挨拶文でしたが、少し物足りない気分。

それは印刷の挨拶文のせいでしょう。

チョットでも直筆のメッセージでも書いてあればいいのに!

正直、そんな気持ちでした。

きれいな紙に印刷された挨拶文は、文字の伝達は出来ても、「思い」をそれに載せることは難しいです。

最近、テレビCMに吉永小百合さんが出ています。

パイロット万年筆のCMで、吉永小百合さんが手紙を書いている姿が映っています。

万年筆でゆっくり書く姿が素敵です。

ネットのこの時代だからこそ、あえて万年筆で書くことがいい。

そんなことを表現しているのでしょうか。

時あるごとに、お客様へ葉書を出している経営者がいます。

それも直筆で。

簡単な内容ですが、それがお客様に喜ばれているのです。

困った時に助けてくれたお客様にお例のメッセージを一言添える。

チョットした手間ですが、そんなことが今とても大事なことだと考えます。

お客様がフアンになってくれる時だと思います。

起業支援 レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」

母の日のプレゼント

今度の日曜日5月10日は母の日です。

先日、妻が白いカーネーションを買ってきました。

私達夫婦の両親は既にいなくなっているので、白いカーネーションにしました。

白だけでは淋しいので赤色も少しあります。

妻は先日、子供達から「母の日のプレゼント何が欲しい?」と聞かれました。

妻の返事は「子供達家族全員の写真とお母さんの良いところを10個書いて送るように」と言ったそうです。

さて、5人の子供達はどんなことを書いて送ってくれるのか。

妻は今から楽しみにしています。

再起支援

なかなか治まりそうにない新型コロナウイルス。

外出もままならない中で、私達は精神的・経済的影響を受けています。

その中でも特に、満足に商売が出来なく苦しんでいる「小企業」の経営者達。

志に燃え起業した経営者。

彼らには資金の余裕はありません。

懸命に自分の会社・店を守り抜こうとしていますが、今のような状態は少なくとも6ヶ月間は続く可能性があります。

1ヶ月後、2ヶ月後まで守り抜けるでしょうか。

もしかしたら多くの会社が倒産していくかもしれません。

素晴らしいビジネスプランがあり、熱い心で高い志を抱いた経営者なのに、この新型コロナウイルスという、人の力では如何しても太刀打ちでいない怪物の前では敗退していく人も多いことでしょう。

大きな借金を抱えていく人も多いです。

何ヶ月後なり、このコロナ騒動が治まった時、彼らはどうするでしょう。

彼らに再度挑戦せよと言っても難しいでしょう。

今の日本の金融制度の中では彼らを救えないのかもしれません。

しかし、だからといって素晴らしいビジネスプランや人材をそのまま捨て置くのは、日本の将来に対し大きな損失になります。

新型コロナウイルスの対策に莫大な費用をかけた国や自治体には彼らを助ける余力は無いでしょう。

その時にこそ、個人投資家やベンチャーキャピタル、そしてクラウドファンディングがその役目を負うのではないでしょうか?

大きな規模の投資額ばかりを言うのではなく、自分の住む地域単位でも良いです。

一度失敗したからといっても、その経営方法が悪かったわけではないのです。

不可抗力だったのです。

その彼らに再起を促す。

その方法を考える必要があります。

その1つに、失意にあっても志の高いの経営者に少額でも資金提供が出来る。

その「資金提供者」を集める。

そのような考え方が生まれると、地域活性化の基になります。

ある報道の中に、その1つの形の現れとして、実際にクラウドファンディングが立ち上がっているようです。

益々その機運がが盛り上がること期待します。

レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」

新型コロナウイルス克服その後

新型コロナウイルスの流行は益々広がり、先行きが不明どころか大変不安になります。

オーバーシュート状態になるのを防ぐためにも、早期に緊急事態宣言を発するようにと日本医師会や諮問委員会でも提言しています。

それなのに、なぜ安倍総理は躊躇しているのでしょうか。

予想するに、緊急事態宣言を発する時は、同時に経済的損失補償も提示しなければなりません。

経済的保証がなければ「死ね!」と言っていることになります。

これがネックになっているのではないでしょうか。

日本の財政はこのコロナウイルス問題以前から逼迫した状態にあります。

102兆円を超す今年の国家予算も32兆円の赤字国債発行が予定されています。

税収は63兆円と予想していますが、このコロナウイルス蔓延のため経済活動が止まりつつあります。

そこに緊急事態宣言を出すと、各業界では90%以上会社が赤字になることが予想されます。

となると、予想していた税収63兆円は大幅な未達になる恐れがあります。

その上、緊急事態宣言に伴う経済損失補償が発生すれば日本の財政はパンクします。

経済損失補償が発生すれば、国は大幅な赤字国債発行いう事になるでしょう。

しかし大幅な赤字国債を発行で来るでしょうか?

買ったくれるところがあるでしょうか?

世界各国でも同様な国債発行をするでしょう。

日本は今でさえ1100兆円を超す国債を発行しています。

それを主に購入しているところは日本銀行。

追加発行した国債を日銀が本当に購入出来るでしょうか?

日銀は今までも大量のETFも購入しています。

このままでは日銀が持たないという話も出ています。

この新型コロナウイルスの恐ろしさはまだまだこれから起こるかもしれません。

しかし、いつの日かそれを克服しても、眼前にあるのは凋落して日本経済。

そしてそれを救えない日本政府・日銀。

そういう世界が生まれそうな予想があります。

4月1日付けで国家安全保障局に「経済班」というのが発足しました。

その時のための準備。

そのような思いもします。

レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」

「自分」株式会社

今朝の日経新聞の「大機小機」に「自分」株式会社という言葉が紹介されていました。

「自分」株式会社という考え方は、カナダ・ヨーク大学のモシェ・ミレブスキー教授の本の中で表した言葉です。

1人1人が「自分」株式会社の最高経営責任者兼最高財務責任者として、その企業価値を最大にしていきなさいと説いています。

「自分」株式会社に込められた意味は、生涯にわたる長期の視野を持ち、経済的に自立して生きることの大切さです。

新型コロナウイルスのパンデミックがいずれ去った後、世界経済も個人の価値観も大きく変質しているでしょう。

最後には、「自分」株式会社の資産を増やすには、自分という人的資本に投資し続けながら、リスクをコントロールし、賢くお金を増やしていくことが大切と書かれています。

この「大機小機」に書かれているように、このパンディミックが終わった時、世界の経済状況も価値観も激変していることが予想されます。

「こんなことになるとは思わなかった」などと言ってもどうしようもありません。

個々人が自分の力で乗り越えなければならないことが起きます。

その時こそ、「自分」株式会社をしっかり維持していきたいものです。

レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」

経営者は外へ出よう!

今やコロナウイルスの拡大は各業種にわたって多大な影響を及ぼしています。

特に観光業や飲食業は「在庫出来ない業種」であり、その日その日失った売上は取り戻すことが出来ません。

昨夜は東京オリンピック延期の話が出てきて、観光業飲食業にとっては、益々先行きの不安が増えてきました。

しかし、不安を口にし、嘆いていても仕方がありません。

何とかしなければなりません。

と言って、何とかしなければならないと分かっていても何も出来ない!

それでも何とかしなければ店や会社はつぶれてしまいます。

経営者は1人で考えてはダメです。

会社全体で考え、アイディアを募りましょう。

そして外部の知恵も借りましょう。

外部といっても同業者はダメです。

同業者はお互いを牽制するし、また業界が同じなので、同じような概念の人達の集まり。

良いアイディアは出にくいでしょう。

親しい異業種の人達とのミーティンは効果あります。

人は「自分の事」となると、出来ないことや、出来ない理由が先に立ち、アイディアが詰まってしまいます。

しかし他業種や他人のこととなると、好き勝手なことが言えます。

その好き勝手な話の中に良いアイディアが潜んでいます。

それを見つけ出し、会社に戻り、皆でそのアイディアを練って、新製品、新しい販売手段、新しい対応等が作り出される可能性があります。

今こそ経営者は会社で頭を抱えるのではなく、外へ出ましょう!

素晴らしいアイディアが待っています!

日銀のETF

コロナウイルスは世界中に、そしてあらゆる分野に多大な被害を及ぼしています。

昨日のアメリカの株式相場は先日に続いて、1400ドルを超す大幅な下げとなりました。

それをネットで見た時、円高が進み、対ドルで100円位なっているかと思うと、104円台で昨日と変わらない状態。

以前は世界に経済的異変が起きると、避難通貨として「円」が買われ円高が進みました。

それが最近はそうではなくなりました。

円高になりにくいのです。

その理由の1つには日本国内でのコロナウイルスの拡大があります。

日本経済も大きな影響を受け、避難通貨と成りにくくなっています。

しかし、もう1つ大きな理由があると考えています。

「円」の信用に及ぼす異常事態が発生しているのではないでしょうか。

以前から問題視されている1100兆円を超す借金体質の日本の財政があります。

日銀は政府が発行する国債のほとんどを買っています。

その上、日本の株価を支えるために、他国の中央銀行が決して行わなかった、上場投資信託(ETF)を買い進めています。

中央銀行がETFを購入するのは異例ですが、今は1日に1000億円購入し、保有する残高は29兆円。

今後も年間6兆円以上を投入するとも言われます。

この日銀が購入しているETFについて、昨日の日経新聞に日銀の黒田総裁の発言が掲載されていました。

10日に開かれた参院財政金融委員会で国会で発言です。

その内容は、「日銀が保有しているETFの損益分岐点は日経平均株価19,500円」と明言しています。

今日12日10時20分現在の日経平均は大幅に下がり、18,819円で19500円より681円低くなっています。

もう既に日銀は含み損を起こしているのです。

これは大変な事です。

今後の「円」に対する信用問題に関わってきます。

避難通貨どころか、「円」の売りが続き、円安が進むことが予想されます。

これは単なる私の私的予想ですが、「円」がこれからどうなるか注視していきます。

起業支援 レンタルオフィス 札幌オフィスプレイス

在庫出来る業種

以前に「特別融資」という題名でも書きましたが、「商品」を在庫出来る業種と、在庫出来ない業種の違い。

製造業の場合、製品が売れない時でも作り置きできます。

それを在庫しておけば、その後経済状況が変わると一気に売れ、売上を急激に伸ばすことが出来ます。

しかし在庫の出来ない業種、ホテルや飲食店のようなところは、商品を在庫出来ないので、失った売上は永遠に取り戻すことが出来ません。

そして一気に売上を上げることが出来ません。

今回のように、コロナウイルス問題で一時売上が下がり、その後状況が回復しても失った売上を挽回することは出来ません。

製造業の場合は売上が上がらない時、特別融資を受けてもその後、失った売上を取り戻せるので借入返済も可能でしょう。

しかしホテル・飲食店等はそれは出来ません。

会社の底力は、やはり内部留保があるかないかにかかってきます。

これは机上論ではなく、実務・実際論です。

起業支援 レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」

内部留保

1月に起きたコロナウイルス騒動。

ここへ来て、コロナウイルスによる各分野への影響とそれに対する対応が毎日のように発表されています。

個人の生活・活動も制限されてきています。

1ヶ月ほど前は、コロナウイルスに対する対応も場所限定的で、自分たちの生活まで影響が及ぶとは思っていませんでした。

しかしここへ来て、多くの学校への休校指示、会社の自宅勤務、そして人が集まる各行事の中止・延期の要請。

ついでながら、私が通う音楽教室も昨日から休校になりました。

ビジネス・観光客の激減、それと飲食関連、特に3月を中心に予定されていた送別会はドンドンキャンセルされています。

私共のホテルも大きな影響が出そうです。

また、一般飲食店などもお客が激減していると聞きます。

経済に対しての甚大な影響が心配です。

各国の株価は軒並み激減。

どもまで落ちるのか!

リーマンショック並の影響が出るかもしれません。

そして、会社倒産が起きてきています。

体力の無い会社は一気に淘汰されていくでしょう。

会社の体力とは「内部留保」です。

「内部留保」が無い会社はこの危機を防ぎきれず、淘汰されます。

しばらく前には、会社の「内部留保」の多さが非難された時もありました。

しかしこれからは、「内部留保」の多さで会社が維持されるかどうか決まります。

人・物・金が動かなくなります。

これから経験したことのないことが起きそうな予感。

守りを堅くしなければなりません。

起業支援レンタルオフィス 札幌オフィスプレイス

新聞の存在

今、日本中で一番の関心事はやはりコロナウイルスでしょう。

確かに私もいつも気になり、テレビのニュースをよく見ています。

お昼のワイドショーもその関連の話が流れています。

それ以外の流れる話題は芸能人の不倫問題。

勿論コロナウイルスに関する情報は大事なことですが、このニュースばかりにテレビニュースの時間が割かれ、他の大事な情報が流れて来ない。

そんな風に感じませんか?

テレビなどは時間的制限があるため、コロナウイルスに関する報道ばかりだと、政治や経済に関する報道は限られてきています。

その点、新聞は違います。

時間的制限はありません。

新聞は紙面を増やせば多くの情報を伝えることが出来ます。

新聞の報道ではコロナウイルスの情報は勿論掲載されていますが、それ以外の情報・ニュースも多く報道されています。

政治・経済は勿論、国際・各企業情報、そして科学技術の分野もあります。

新聞にはテレビやネットのような即時性はありませんが、広い分野の情報や知識を得ることが出来きる。

新聞を見直しています。

起業支援 レンタルオフィス 札幌オフィスプレイス

特別融資

先月末に発生したコロナウイルスは世界各地、そして色々な分野で人・物の流れに支障が起こしています。

特に人の移動が制限されているのが大きいです。

中国からの観光客の減少は日本各地の観光地に多大な影響を起こしています。

そして極端な売上の減少が発生しています。

札幌でも昨日まで開催されていた雪祭りの来場者数は前年比25%の減少になっています。

テレビなどの報道によると、各地の自治体は観光関連業者への支援として特別融資を実施すると発表しています。

観光客の減少による売上が下がり、資金繰りに困る会社が多く出ているようです。

確かに困った時に支援してくれる特別融資はありがたいのですが、しかしこの融資を受けるのは慎重にしなければなりません。

特にホテルや旅館のような客室数が限定されているような業種は慎重にしなければならないと思います。

例えば100室のホテルは、当たり前ですが100室以上は売れません。

昨日50室しか売れなかったとしても、その失った昨日の50室は永遠に売れません。

ここが製造業と違うところです。

製造業の場合は生産性を上げれば、過去の売上減少分は取り戻せる可能性がありますが、ホテルの場合それはありません。

観光客が減少して売れなかった客室は、その後いくら頑張っても取り戻せません。

いくら頑張っても稼働率100%以上にはなりません。

この事は店の席数が決まっている飲食店にも言えます。

金利が安いといって、融資を安易に借りても、その借入返済によって、後々の経営に響いて来ることがあります。

熟慮して融資を受けなければなりません。

新型コロナウイルス

新型コロナウイルスに関する報道が連日流されています。

テレビをつければワイドショウでも、そのニュースが流れています。

如何しても気になりますので、私も見てしまいます。

でも考えてみれば、まだ身近に保菌者がいる様子もないので、普通の生活をすればいいのです。

従来からあるA型B型インフルエンザ予防と同じように手洗いとうがいをすれば良いでしょう。

それでも、先日、銀行に行ってみると窓口の女性は皆マスク姿。

電車の中もマスク姿の人が多いです。

旅行先の宿に、中国人が宿泊しているかを確認し、宿泊しているとわかるとキャンセルする人が出てきている報道もありました。

皆さん神経質になってきているようです。

この新型コロナウイルスの感染者数は4月5月がピークとい情報が流れていますが、それよりウイルスに対する恐怖心が先行しているようです。

実際のウイルスの恐怖より、心理的パニックを起こす危険性の方が高くなってきているように思います。

東京オリンピックが心配です。

起業支援 レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」

人の魅力

「魅(み)は与(よ)より生じ、求(ぐ)によって滅する」

これは無能唱元さんの言葉です。

無能唱元さんという人は仏教を学び、仏教にある「アラヤ識」を活用した「人蕩術」という考えを広めた人です。

「唱元」という法名をも授かっています。

「魅は与(よ)より生じ、求(ぐ)によって滅する」の意味するところは、「人を引き寄せる魅力は、人に何かを与えることで生まれ、逆に人から何かを欲しがった時に無くなる」という意味です。

人にお金やモノを上げれば喜び、くれた人に好意を持ちます。

逆に、人にお金やモノを欲しがれば敬遠されます。

人に喜びを与えようとすれば好まれ、自分のことばかり考えて、得る事ばかり考えていれば嫌われます。

お金やモノばかりではありません。

こんなこともあります。

会社の社長で、自分のことばかり話したがる人がいます。

自分の会社のことや取引先とのトラブル、ゴルフ等の話と、要するに自分の事ばかりです。

20分位話しています。

そして、今度相手が話し出すと、おもむろにタバコを出し、火を付けます。

相手が話をしていても、いかにも興味なさそうに、ぼんやりした目つきで聞いている。

こんな社長を見かけませんか?

これこそ「求(ぐ)」です。

この社長は相手に対して「聞いてもらうことだけを求めている」のです。

そして、逆に相手が話していても、その「求め」には応じていない。

まさしく「魅は与(よ)より生じ、求(ぐ)によって滅する」の逆のパターンです。

ワンマン社長の姿です。

歴史的に見て、魅力的な人物の代表、それは豊臣秀吉。

まさに、「魅は与(よ)より生じ、求(ぐ)によって滅する」を証明した人です。

参考にするところが沢山あります。

起業支援 レンタルオフィス 札幌オフィスプレイス

年間活動計画書

起業を志す人は銀行から融資を受ける時に事業計画書を作成します。

しかし、多くの起業家は「事業計画書はお金を借りる時に必要な書類」としか考えていない。

そのような人が多いような気がします。

そして、起業してしばらく経つと、事業計画書どころか、年間活動計画書も作らなくなり、ただ目の前の仕事のネタを探すのに一生懸命になっています。

結果、先行きの売上の予想も立たないし、キャッシュフローさえ掴めない。

それでいて、「なぜ売上が上がらないのだろうか?」等と考えます。

なぜ売上が上がらないのか!

それは当たり前で、「どこに、どのようなお客様がいるのか」を知ろうと努力していないからです。

お客様は、月ごと、催し物ごと、季節ごとに生まれます。

そのお客様を予想する上で、年間活動計画書は絶対必要なのです。

その年間活動計画書に合わせ、前もってお客様獲得のための工作準備や、受け入れ体制を整えたりすることが出来ます。

「先の見える経営」が出来るようになります。

この「先の見える経営」が事業を成功させる上で大変大切なことなのです。

起業支援 「レンタルオフィス」 「札幌オフィスプレイス」

目的・目標

起業した人が仕事を進める上で大事なことは、事業の目標・目標は明確にすることです。

なぜこんなに一生懸命仕事をしているのか!

その理由が明確でなければ方向性も分からなくなるし、情熱も湧きません。

一生懸命働く理由、それが「目的・目標」です。

「目的・目標」が明確だと、「強烈な願望」を心に抱くことが出来ます。

「強烈な願望」を心に抱けば、「誰にも負けない努力」をすることが出来ます。

「誰にも負けない努力」をすれば、会社の業績は伸びます。

「目的・目標を明確にする」「強烈な願望を心に抱く」「誰にも泣けない努力をする」

この3つ思いは、常に関連し合います。

仕事に疲れた時、「何のために働くのか」の目的を思い出します。

「その目的・目標を達成するために働くのだ」ということを再認識し、それがまた働く情熱の原動力となります。

この3つの思いを大事にすれば事業は成功し、会社の業績は伸びます。

成功した多くの会社がそれを証明しています。

自分ホメ

昔に読んだ遠藤周作の本に、主人公の住むアパートの2階から、毎夜大きな叫び声が聞こえたという場面が書かれていました。

その日の夜、自分にあった事柄を思い出し、後悔の叫びだったようです。

1日の終わりに、その日の自分の行動を振り返り、反省することは大切です。

稲盛和夫さんも毎夜、その日にあったこと思い返し、悪かった自分を反省し、鏡に映った自分に向かって叱るそうです。

そして最後に「神様ごめんなさい」と言って反省は終わると言っていました。

反省はそこで終わらなければズーと引きずり、先程書いたように夜中に大きな叫び声を上げてしまいます。

稲盛さんは「六つの精進」の中で「感性的な悩みはしない」と言い切っています。

人はどうも自分を否定的見てしまいがちです。

「頑張っているのに仕事の成績が上がらない。もっと頑張らなければならない!」とか、「自分は能力がない!」「周りからの評価が低い!」等と自己否定することが多いです。

私も昔はそうでした。

でも今は少し変わりました。

「自分ホメ」を実践しています。

そして人にも勧めています。

落ち込んだ時や、辛い時に「伸幸、お前は頑張っている!偉い!」などと、声に出して「自分ホメ」をします。

落ち込んでいる時などは、自分が出している声なのに、天から誰かが言ってくれているような思いになります。

辛い時だからこそ、その声で励まされ、ジーンとしてうっすら涙まで出てきます。

そんなことをしている内に元気になり、自己否定することも少なくなり、自信が持てるようになりました。

「自分ホメ」

是非とも試されると良いですよ。

起業支援レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」

健康寿命

日本の男性の平均寿命は81歳。

また、日常生活が支障なく生活出来る期間を健康寿命といい、72歳です。

私は今年で71歳になりますので、もうそろそろこの年齢に当たります。

この頃は私も、身体の至る所に問題がありますが、今のところ普段の生活は支障なく出来ています。

私は団塊の世代の最後の世代に当たります。

3歳上の団塊の世代は、もうすぐ75歳になり、後期高齢者と言われる世代です。

高齢者が増えてくると、当たり前のことですが、平均寿命を延ばすより、健康寿命を延ばすことの方が重要です。

寿命が少なくなってきているのだから、好きなことをして生きたらいいと言って、家の中で好きなモノを飲み食いするような生活はダメです。

寿命が少なくなっているのだからこそ、年寄りは毎日の生き方を真剣に考えなければなりません。

それは自分のためにも、また子供孫達世代のためにも大事なこと。

周りの人達に迷惑をかけない。

常に前向きに考え、行動していく。

今、改めて思っています。

起業支援レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」

ギックリ腰

1週間前、旅先でギックリ腰になりました。

初めての経験なのでギックリ腰なのかは分かりませんが、帰り支度をしている時、少し腰をかがめた途端に激痛。

暫く動けなくなりました。

2時間ほど横になっているうちに少し痛みはなくなり、ゆっくりなら歩けるようになりました。

浅草から羽田空港までタクシーを手配し、やっとの思いで帰ってきました。

旅行前に整形外科で脊柱管狭窄症と言われていたのでそれが原因?

歳を取ると色々なところで支障が出てきます。

30年前になった頸椎ヘルニア。

それに今度の脊柱管狭窄症。

まだまだ動き回りたいので、色々な支障と仲良くしながら生活しようと思います。

少し筋肉も付けましょう。

君のその判断は美しいのか!

「君のその判断は美しいのか!」

これはある人の文章の中にあった言葉です。

「君のその判断は正しいのか」と問われることはあります。

「善悪」で判断することは良いのですが、もしかすると堅苦しいところと、判断しにくいところがあります。

しかし、判断する時「美しいか・醜いか」を基準にするとわかりやすいのではないでしょうか。

日の出を見て、その荘厳さを美しいと思う心。

バラの花を見て美しいと思う心。

交差点で、足の悪い老人の手を引いていく人。

その行動を美しいと思う心。

自分の行動を自分で見て、美しいと思えるのか!醜いと思えるのか!

誰でもなく、自分がしていることを自分が見て、美しいと思えるのか!

そんな思いを抱いて生きていく。

今年はそんな年にしたいと思います。

レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」

2020年

今日はクリスマス。

12月に入り今までクリスマス一色でしたが、明日からは一気に正月に向かって世の中は流れていきます。

毎年のことですが、この急変には驚きます。

来年はオリンピックの年です。

マラソンや競歩が札幌で行われます。

明るい話です。

一方、オリンピック後の景気が落ち込むという話。

英国とEU、アメリカと中国、日本と韓国などの国際問題。

最近多くなってきている関東の地震に関連づけて大地震の話。

また、年号が分かると大きな出来事が起こるという噂話。

大正の年号が変わった時に起きた第一次世界大戦。

昭和が始まり暫くして起きた世界大恐慌。

平成に入ってからのバブル経済とその終焉。

それらの話を引き合いにして、年号が変わると経済の大変革が起きるという話をする人もいます。

そんな話を聞きながらも、来年はいい年だと信じたい。

自分が出来る範囲で頑張る。それがいい年になるという思いに繋がります。

私の好きな言葉があります。

落語のオチに「俺には金も何もないけれど、手つかずの真っ新の来年があるんだ」

いい年をお迎えください。

レンタルオフィス 札幌オフィスプレイス

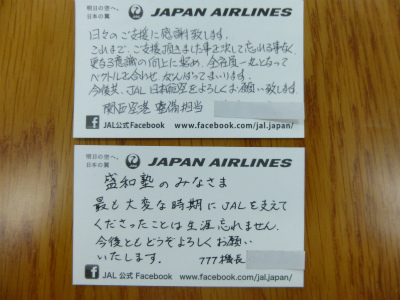

盛和塾解散

先週の11日水曜日に、盛和塾東日本忘年会が開かれました。

今年いっぱいで解散となる盛和塾の最後の行事でした。

私も参加し、別れをしてきました。

来年の1月に88歳になる稲盛さんは、体力の衰えと共に盛和塾を解散することを決意しました。

10年以上前から「自分の引退と共に盛和塾は解散します」と宣言されていた通りです。

私は15年前に盛和塾に入塾し、「経営の勉強」、そして「人としてどう生きるか」を教えていただきました。

現在、世界中に14,000名を超す塾生の中には、来年以降地域ごとに塾生同士で勉強会を作り勉強を続けていく人がいます。

私は彼らとは別に1人で引き続き稲盛さんの教えを学んでいこうと思っています。

150冊を超える会報、それに多くの書籍。

それに盛和塾生だった人だけが利用出来る「稲盛ライブラリー図書館」があります。

ここには過去に稲盛さんが講演されたビデオと文章が数多く掲載されており、ネット上でいつでも見ることが出来ます。

今まで稲盛さんから受けた教え。

これからは、それぞれ1人1人がそれを自分で血肉化して生きていく。

これが大事なことだと、稲盛さんが私達に伝えています

レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」

人前で叱る

人前で叱る

私がまだ若い頃は、ある経営の本を読むと、「人に注意する時は人前で叱ってはいけない」と書いてありました。

人前で叱ると、叱られたその人間に恥をかかせることになり、素直に聞かないということです。

私は「成る程」なほどと理解しました。

しかし、今、それは違っているとはっきり言えます。

叱られて恥だと思えて、恥ずかしい思いをした時、心深くその記憶が残ります。

それにより2度と同じミスをしないと、心に落とし込むことが出来ます。

叱られたことを恨むなら、その人はそれだけの人です。

経営の本のように、後で2人きりになり本人を叱るとどうなるでしょうか。

時間が経ってから叱られると本人は、何のことで叱られたのか分からないと思います。

その時、その場所で叱るから本人は肝に感じれらるのです。

また叱る方は大概忙しく、「後で叱る」ほど暇ではありません。

先日、若い知人が人前で不用意な言葉を発しました。

その時、私はすぐその場で「そのような言い方はやめた方がいいよ」と注意しました。

それに対して、彼が発した言葉は「このような人前で言わない下さい」と言ったのです。

私は言葉を失いました。

彼はきっとどこかのコンサルタントの書いた「人前で叱ってはいけない」と言うような本を読んだのかもしれません。

メンツにこだわり、恥をかかされたと思う気持ちが先に立っているのでしょう。

その人のために注意したことなのに素直に受け入れられない。

素直な人とそうでない人。

今後は大きく、その違いが現れて来ると思います。

レンタルオフィス 札幌オフィスプレイス

モラトリアム法

先日のNHKの番組「大廃業時代」というのがありました。

会社が廃業する原因として、人手不足、後継者不足があります。

また大きい原因として日本のモラトリアム法と言われた「中小企業円滑法」があります。

2009年、前年に起きたリーマンショックを受けた中小企業を救済するために出来た法律です。

中小企業が金融機関から借りていた借入金を「返済の猶予」や「返済期間」の延長を認めるという、借りる側に優しい法律です。

その法律はすでに終わっていますが、その影響は続いていました。

法律が出来た当初から、私はこれは悪法だと思っていました。

借りたお金が予定通り返せなくなった理由は、上げればいくらでもあります。

でも一番の原因は、安易に借入を決断した未熟な判断力と、計画通りに売上や利益を出せなかったことにあります。

経営者が頑張って会社経営をしても、如何してもダメな時はあります。

その時の見切りが大事です。

早い見切りによって、負債額も少なくて済み、再スタートも切れやすい環境が出来ます。

それが、この中小企業円滑法によって買い入れ額が膨らみ続けました。

助けられたと思ったのが、逆に深いダメージを与えられ、再起不能になったのです。

「小善は大悪に似たり」

この言葉通りで法律でした。

レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」

ZOZO

Yahooがファッション通販サイト「ZOZOTOWN」を運営するZOZOを子会社化したとの報道が流れています。

ZOZOの社長前澤氏も保有株を売り、2000億円以上のお金を手にしたと言われています。

創業した会社を大きくし、それを高い値段で売却する。

アメリカでは昔からあり、日本でも増えてきているようです。

でもその遣り方は社長は莫大なお金を手に出来ますが、一方では社員を捨てる行為です。

「後はよろしく頼む」ということでしょうか。

私は好きではありません。

「全従業員の物心両面の幸福を追求する」という経営理念を掲げている会社があります。

稲盛和夫さんが創業した京セラとKDDI、再建したJALはその経営理念を掲げて、トップと社員一体になって頑張ります。

稲盛さんはこうも言います。

「自分に与えられた能力は、たまたま自分に来ただけのこと」「才能を私物化してはならない」

だから私は稲盛和夫さんに心酔しています

レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」

老い

昨日、メガネ屋に行ってきました。

遠近用のメガネがのレンズが欠けたので、レンズ交換のためです。

メガネのフレームは25年ほど前に買ったローデンストックのフレーム。

25年経っても歪みもなく、これからも愛用しようと思っています。

レンズを交換するにあたり、まずは目の状態を念入りに検査してくれました。

このメガネ屋さんに前回お世話になったのは4年前。

検査結果は4年前より良くなっているとのこと。

目は左右とも0.8で前回より0.1良くなっています。

乱視も良くなっていました。

白内障の症状もあまりないとのこと。

なかなか嬉しい結果でした。

少し前に耳の検査をしましたが、4・5年前と変わらない結果。

毎日食事に気を遣う「「老いへの抵抗」。

少しは成功しているようです。

小善と大善

日本の将来に対する不安。

第一に財政問題があります。

1000兆円を遙かに超す借金。

それなのに国家予算は毎年のように増えています。

来年度予算は過去最高と言われています。

財源は国債という借金。

優しい政策は国民に喜ばれるが、そのツケは計り知れない辛いものになると予想されています。

国民に辛抱を強いることになります。

まさに

「小善は大悪に似たり」

子供や孫の将来を考えると、「大善は非常に似たり」を覚悟しなければなりません。

財政改革には大変な痛みを伴います。

早くそれに手を付けなければ債務は拡大するばかり。

早くに国民に国の現状を知らしめ、共に苦楽を共にする覚悟をしてもらうことが大切です。

その非情と思われる政策は将来、大善をもたらすことになるのです。

小善は大悪に似たり

大善は非常に似たり

レンタルオフィス 札幌オフィスプレイス

子供向けホテル

先週、東京から来た孫達をつれて「森のソラニワ」という温泉ホテルに行ってきました。

中山峠を越した山の中の北湯沢温泉にあります。

北湯沢温泉にはこのホテルを入れて、3ホテルしかありません。

温泉街はなくその上、店舗は1軒もありません。

山の中のホテルです。

事前に見たホテルの内容紹介では、このホテルは子供が楽しめるための仕掛けが沢山あります。

食事も子供が喜ぶメニーも用意しています。

それは逆に言うと、「大人にとってはどうかな?」という疑問がありました。

ところが大人が満足出来る料理・温泉施設も用意されています。

感想としては満足です。

昔、日本の温泉旅館は会社単位の団体客を受け入れて営業していました。

ところがいつの間にか、その団体客が一気にいなくなり、温泉旅館は苦境に立たされることになりました。

倒産していったところも多くありました。

その後はカップル向けや家族をターゲットに形態を変えて行きました。

しかしそうなると、客室単価は下がってきます。

団体客の時は10畳間に8人位突っ込んだりしたので、客室単価は高いモノでした。

しかしカップルや家族利用は2名から4名位にしかなりません。

どころがこの「森のソラニワ」一室あたりの人数が多いのです。

子供をターゲットにしたこのホテルは、子供や両親の他に爺さんや婆さんも付いてきます。

そうすると6人位にはなります。

私が泊まった部屋は32畳になっていますので、狭く感じません。

これが平均的な広さのようです。

ターゲットを小さい子供に絞り込む。

この戦略は当たったと思います。

レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」

従業員第一主義

今日の日経新聞のネットニュース上に「米主要企業の経営者が所属する経済団体、ビジネス・ラウンドテーブルは19日、『株主第一主義』を見直し、従業員や地域社会などに配慮した事業運営に取り組むと宣言した。」という記事が載っていました。

京セラ創業者の稲盛和夫さんは従来より従業員を大事にするという考え方を持っていました。

稲盛さんが関連する企業、京セラやKDD、JALが掲げている経営理念にもそれが書かれています。

「全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、人類、社会の進歩発展に貢献すること。」

株主第一主義のアメリカの経営者もやっと気付いたのでしょうか。

あんバタサン

先程、柳月に「あんバタサン」を買いに行きました。

しかし既に売れ切れ。

聞くと 毎日販売されると直ぐに売れ切れてしまうとのこと。

予約買いをしないとダメだとの情報があります。

その情報筋から聞くと、柳月では24時間体制で作っても間に合わないとのこと。

このお菓子買い騒動に火を付けたのは、NHKの朝の連続ドラマ「なつそら」です。

そのドラマ中に出てきた帯広の「雪月」が作ったお菓子と似ているそうです。

「柳月」と「雪月」

会社名も似ていますね。

何かのきっかけで突然売れるという現象は良くあります。

カーリング女子が食べていた北見の「赤いサイロ」というお菓子もそうです。

最近では渋野日向子さんが英女子オープンで優勝し、渋野さんが着ていたウェアーがあっと言う間に売れ切れ。

何がきっかけで売れ出すのか分かりません。

ただ言えるのは、それまでに地道にいい物を作ってきたその結果だということです。

「柳月」という会社もそうです。

私が注目してる会社です。

レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」

小さなズル

先日、新千歳空港からJRに乗り、Uシートに座っていました。

Uシートは指定席です。

私達の前のシートが空席になっていましたが、出発直前に若い2連れが座りました。

出発して暫くすると、車掌が検札に来ました。

先程、前のシートに座った2連れのところで車掌が止まりました。

2人は指定券を買っていません。

車掌は2人にその席を立つように言って去りました。

ところが車掌が去った後もその2人は座り続け、再度車掌が来た時になってやっと席を立ちました。

それから暫くするとまた別の若い2人連れが来て座ります。

2駅を過ぎると、車掌が来る前に列車を降りていきました。

この2人も指定券を持っていない様子でした。

偶然にも2組の若いカップルが指定券なしで座った場面に出会いました。

指定券を持たず、気後れもせず、堂々と指定席に座るということは私のような小心者には出来ません。

後ろめたさがあります。

それが普通のように思います。

なのに目の前で2組4人の若者が平気でズルをする。

「不正!」とまでは言いませんが、平気なのが信じられません。

「知られなければ少し位のズルはいいではないか。」「見つかったら謝ればいい。」

そんな気持ちなのでしょう。

悪いことは悪い。悪いことはしない。

親から教えられただろうそんな当たり前のことが出来ない。

淋しい気持ちになりました

レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」

ユニバーサルデザイン

先週末に利尻島・礼文島への旅行に行ってきました。

千歳空港から利尻空港に出発する時、利尻が濃霧のため状況確認中とい言われました。

添乗員さんから「旅行中止または利尻まで飛び、着陸出来なければ稚内空港に着陸し、その後フェリーで行く可能性がある」と言われました。

でも私の普段の行いがいいせいか、無事に飛び、予定時刻に利尻空港に着きました。

2泊3日の旅は毎食が海鮮料理。

最後の昼食では豪華なウニ丼。

しばらくは刺身も寿司もいりません。

妻とのいい思い出の旅になりました。

この度の中で考えさせられることがありました。

宿泊した礼文島のホテルでのことです。

ホテルのテレビを付けた時、全ての番組みに文字が流れていました。

耳の聞こえない人のための文字放送なのでしょう。

でもその文字が画面の真ん中に出てくるので、肝心なところの画面が隠れてしまいます。

その文字放送を消そうとしたのですが、操作出来ません。

調べてみると、変更操作出来ないように設定されていました。

文字放送は耳の聞こえない人にとっては必要な伝達手段です。

でも健常者にとっては不要です。

ユニバーサルデザインという考えがあります。

健常者も障害者も、年寄りも小さな子供も、全ての人が不自由なく使える形や仕組みを作っていくことです。

社会的弱者である障害者の人達だけに焦点を合わせると違ったモノになってきます。

帰りのフェリーも同じようなことがありました。

乗船すると客席はジュウタン席がほとんどです。

「椅子席はないのですか?」と聞くと、「障害者のの人のためにジュウタン席にしています。」

椅子席希望の人は外の甲板にある椅子を利用して下さいとのこと。

足腰が弱く、床に上手く座れない年寄りにはジュウタン席は辛い。

私達は甲板にある椅子を利用しました。

結果、景色も良く快適でしたが、あの船員さんの説明はやはり引っかかります。

ユニバーサルデザインという考え方はもっと広まってもいいのではないでしょうか。

レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」

遅読

本を読む時「速読」という読書法があります。

以前はこの読書法に憧れ、「速読」に関する本を買って読みました。

その本に書かれているように少し訓練もしました。

でも結果、私にはこの「速読」は出来ませんでした。

そして自分には合わないと思いました。

私はどちらかというと「遅読」が得意です。

自分が気に入った本をじっくり時間を掛け、行間に書かれていることも推測しながら読むのがいいです。

心に残る本は「遅読」で読んだ本ばかりです。

そして今は時々「音読」をしています。

「音読」のいいのは、文字を目で見、声を出すことで耳から内容が入って来ます。

また声を出すことで、自分が語っているような錯覚に陥り、その言葉が自分の言葉のような気持ちになります。

読む速度は確かに遅いですが、確実にその内容が自分のモノになっているように思います。

毎日30分と決めて「音読」をしていますが、なかなかいいですよ。

レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」

プリンターのインク

2年ほど前に買ったインクジェットのプリンターが故障しました。

青い色のシアンのインクが全然出なくなりました。

プリントヘッド清掃を何度しても一向に良くなりません。

仕事に支障も起きるので、一層のこと買い換えようと思い、ネットでプリンターを探そうとしました。

その時なにげなく、「プリンターのインクが出ない」と言うフレーズでクリックすると、プリントヘッド清掃用のインクカセットがあるという情報が出てきました。

カセットで4色で2300円位。

ダメ元だと思い、プリンターを買うのをやめてそれをネット注文。

今日それが届きましたので早速試してみました。

その結果!

驚くことに、すっかり復活しました。

びっくりです。

教訓

インクヘッドのチェックと清掃は頻繁にすること!

商品

今、テレビのワイドショーで流れている吉本興業の問題。

もうそろそろ辟易した気分になってきました。

元々は、芸人の反社会集団との営業問題が発端でした。

その騒動の中から吉本興業の旧態とした経営体質が表に出てきたのです。

私はこの騒動の中で考えさせられるのは経営者の考え方なり行動です。

会社にとって一番大事なのは商品です。

消費者に素晴らしい商品を選び、育てて売っていくのが商売であり経営です。

騒動をテレビでみる限りで言えるのは、吉本興業は商品である所属タレントに対する対応なり態度です。

商品を大事にしているとはとても思えません。

芸能界というのは特殊な世界かもしれませんが経営者のあるべき姿はどこでも同じです。

芸能界は特殊な世界だから許され事ではないと思います。

レンタルオフィス 札幌オフィスプレイス

風邪

何年振りかで風邪を引いてしまいました。

ここ最近は寒暖の差が激しく、対応出来なかったようです。

風邪を引かなくなるというヨーグルトの○○を毎日飲んでいたのですがダメでした。

最初は喉が少しいがらっぽく、その時食べたサクランボのアレルギーかな?と思ったのですが、その後咳が出るようになり、喉が痛くなりました。

その時に初めて「風邪を引いた!」と認識しました

熱はあまり高くないのですが、夜の咳が酷く、ここ4日間眠れません。

ここでまた勉強しました。

自分は歳をとっているという認識をしなければなりません。

若い頃と同じつもりになり、薄着のままでいたこと。

早めに風邪薬を飲むなど自分のケアを自分でしなければならない。

今、思うことは、妻に風邪がうつらなければいいな。

レンタルオフィス「札幌オフィスプレイス」

発注書

今朝、○○豆腐店さん宛の発注のFAXが流れてきました。

2ヶ月ほど前から何回か流れてきています。

この○○豆腐店さんは有名豆腐店さんで、10年ほど前には私共のレンタルオフィス「札幌オフィスプレイス」に入居されていましたが、8・9年ほど前には出て行かれています。

発注会社は何を見て発注のFAXを流しているのでしょうか。

何回もFAX続くので、先程FAXに書かれている発注会社に電話をしました。

担当者がいなかったので、電話に出た人に「○○豆腐さんは8.9年ほど前に退出されています。何度も発注FAXが流れてきましたので電話しました。発注大丈夫でしたか?」と聞くと相手は驚き、「大変なことです」と言っていました。

それにしても担当者は何を見て発注したのでしょうか。

そして、今まで発注した品物が入ってこなかったことに疑問を持たなかったのでしょうか。

この点が気になりましたが、そのまま電話を切りました。

担当者も悪いけど、それを管理する人もまずい。

この会社は結構大きな会社のようですが、大丈夫なのか。

少し心配になりました

レンタルオフィス「札幌オフィスプレイス」

リブラ

2020年にfacebookが発行を目指すデジタル通貨「リブラ」。

世界の中央銀行がこの「リブラ」に警戒しています

facebook利用者である世界の23億人がその利用対象となり、世界の通貨制度を揺るがす恐れがあります

私が「リブラ」発行の話を聞いた時に思ったのは、近い将来この「リブラ」がドルに変わる基軸通貨となるという可能性です。

過去にはドルに代わる基軸通貨の話は出てきましが、未だ生まれていませんでした。

しかしその一番の候補と言えるのが「リブラ」だと思っています。

新しい基軸通貨発行が望まれるその背景には、アメリカが中心となる世界経済に対して抗する国々があります。

また、最近はアメリカが他国との経済摩擦も気にせず、自国第一主義を掲げている事もあります。

そしてアメリカは必要だと思う時には必要なだけドル紙幣を刷り続けることの出来ることもおかしな話です。

対アメリカに対する不信感が世界中に広まれば、新基軸通貨としてデジタル通貨。

特にこの「リブラ」がその候補として上がってくることも十分可能と思います。

これからは現金からキャッシュレスの時代になることでしょう。

尚のこと、デジタル通貨としての「リブラ」が注目されていきそうです。

レンタルオフィス「札幌オフィスプレイス」

本

稲盛和夫さんが書いた「心」という新しい本を買い、読んでいます。

書かれている内容は、過去に稲盛さんがお話したり書いてきたことがほとんどです。

でも改めてこの本を読むと心にしみます。

毎朝、この本を声を出して読んでます。

声を出しながら読むことで、目と耳から内容が染み込んでくるようです。

最近、本屋で稲盛さんの書いた本だと思って手にしてみると、別の人や団体がまとめたものが多いように思います。

稲盛さんは87歳。盛和塾も今年いっぱいで解散します。

稲盛さんが書く本は今後少なくなっていくと考えます。

「心」という本、大切に読みたいと思っています。

レンタルオフィス「札幌オフィスプレイス」

免許返上

3年ほど前から70歳になったら運転免許を返上しようと考えていました。

今年の8月で満70歳になります。

また翌月の9月は丁度、運転免許書の切り替えの時です

7月になったら返上手続きをしようと思っています。

最近は高齢者の交通事故がメディアに取り上げられています。

高齢者の交通事故は今に始まったことではないのでしょうが、クローズアップされています。

3年前に70歳になったら返上しようと「決めた」のは、決めなかったらいつまでも返上出来ないと考えたからです。

「決めて」良かったと思います。

「70歳になったら返上する」と自分で周りの人にも公言していました。

そして自分で「決めた」ことを守る。

それだから出来るのだと思います。

運転はまだ大丈夫だと思えば、まだ大丈夫です。

でも、それがズルズル返上時期を引き延ばせば、大変な事を起こすかもしれません。

自分で決める。

これが大事です。

レンタルオフィス 札幌オフィスプレイス

我が家の朝食

約1年ほど前から、我が家の朝食は私が作っています。

妻があらかじめ作り置きし冷凍しておいた野菜スープを鍋に入れます。

それに自家製の梅干しを刻んで入れ、刻み昆布、干した小エビやシジミを入れます。

少し煮立ってきたところに入れるのが一膳分の玄米。

3分位煮込んでから火を止め10分位冷まします。

冷ましている間に玄米に味がしみ込みます。

その後また鍋を火にかけ、溶き卵を2個分入れ出来上がり。

この玄米粥を妻と仲良く半分にして食べます。

ほとんど毎日このような朝食になります。

以前はご飯に味噌汁、おかずは納豆や卵や魚。

この朝食では私には少し重たかったようで、午前中頭の動きが今ひとつ。

玄米粥にしてからは胃も楽になり、朝から頭の回転が良くなったように思います。

ただ月曜日から金曜日まで同じメニューなので少し飽きます。

土・日曜日は妻がパンとサラダとコーヒーの朝食を作ってくれます。

玄米粥は作るのも早くて簡単。

一度、試されたらいかがですか?

レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」

日銀の保有株式

先程ネットで確認すると、日経平均が下がり続け、現在は20,394円となっています。

その日本の株の最大の株主は日銀です。

日銀の雨宮副総裁は今年の3月14日の国会で、日経平均が18,000円を割り込むと、日銀保有の株式が評価損を起こすと言いました

あと2,000円程度です。

実際に18,000円を割り込まなくても、その数字に近くなった時、日本の「円」に対する信用が急落する恐れがあります。

安全資産と言われる「円」の評価が激変する。

その時、大変なことが起きる。

そんな恐れを抱きます

レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」http://www.yamachi-office.com/sop

弁当のご飯

先日妻が旅行に行っている間、暫く1人暮らしをしている時、お昼にイオンの弁当を買いました。

驚き!

ご飯がまずい!

まずいと言うより固くてなって噛みにくい。

まるで干飯のような固いところがあるのです。

私はどんな料理を食べてもまずいと思うことはほとんどありません。

勿論、妻が作った料理はいつも美味しい美味しいと言って食べます。

決してグルメではないのです。

何でも美味しいと思えることは幸せだと思っています。

その私がまずいというのは余程です。

お米が違うのか。

イオンの弁当代は500円以下がほとんど。

価格が安いからそうなのか?

もう少し値段は高くてもいいから普通のお米を使って欲しい。

そう言えば、イオンの中にある焼き鳥を売っている店の弁当も米がまずかった!

レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」

札幌オフィスプレイスについて②

札幌オフィスプレイスに付属する部屋があります。

そこは会議室、面談室があり、オフィスプレイスの入居者が無料で使用出来ます

会議室は20名まで座れます。

レンタルオフィス 札幌オフィスプレイス

札幌オフィスプレイスについて①

5月1日より札幌オフィスプレイスは少し狭くなりました。

その代わり、札幌オフィスプレイスに入居されている人達がお仕事状必要になる会議室や個室を用意しました。

これからしばらくの間その内容をお知らせしていきます。

レンタルオフィス 札幌オフィスプレイス

けなす人

先日気付いたことがあります。

他の人や会社の遣り方を批判する人、けなす人。

多いように思います。

そのような人は自分の方が優れているということを言いたいのかもしれません。

そのような人には、学ぼうという姿勢が見られません。

人の話を聞こうともしません。

勿論、素直さもありません。

頭が優秀で自信がある人に多く見られます。

そして、その人が社長だと会社経営は致命的です。

私は何も言えず黙って聞くしかありません。

残念です。

レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」

人に優しい車社会

今朝の日経の「春秋」に書かれていたことです。

日本の交通事故の特徴は「車が人をはねる」である。

欧米では死者の多くが車同士によるものであると書かれていました。

日本では人より「車優先」の考え方がそこに存在しているのではないでしょうか

昨年、娘家族が住むスエーデンに行った時のこと。

街を歩き、道路を横断しようとすると、横断歩道でなくても車が止まってくれます。

私が躊躇していると、「車のことは気にしないで渡っていいの」と言います。

スエーデンでは人が横断しようとする時、車が止まってくれるのが当たり前なのだそうです。

日本の交通事情とは大違いです。

日本の自動車業界は、車が人にぶつかりそうになった時、自動的に車が止まってくれる。

そんな車を考えています。

自動的に止まる車を考えるより先に、人優先の車社会を作る方が先です。

「人に優しい車社会」

そんな標語があったように思います。

本当にそうあって欲しいと思います。

レンタルオフィス 札幌オフィスプレイス

新紙幣の発表

昨日、麻生財務大臣より新紙幣の発表がありました。

5年後の2024年に発行とのことです。

この「5年後」というのに少し疑問を感じました。

過去の新紙幣の発表から発行までの期間を調べてみると、前回は2年3ヶ月、前々回は3年4ヶ月です。

それが5年というのは少し長すぎます。

ある政治評論家が「政府が新元号と新紙幣発行を一緒に発表して、人気を取りたかったのでしょう」という評論は楽観的で、まったく違うと思います。

そんな単純なものでないと思います。

経済評論家であり参院議員の藤巻健史氏のfacebookでの発言が気になります。

藤巻氏はこのように書いています。

「すぐに市場に流通させるのなら慶事関係と思うが、流通させるのが数年先ならば気持ち悪い。

ハイパーインフレや紙幣価値が暴落したとき、昭和21年には預金封鎖&新券発行があった。新紙幣の発行が間に合わずに当初は旧紙幣にシールを張ったという。

新券準備を秘密裏に行うのは難しい。これなら堂々と準備できる。

政府・日銀は異次元緩和に出口がないことがもう十分すぎるほどわかっているので、準備を開始したのか、と私は思ってしまった。

私は昭和21年のような預金封鎖ではなく、ドイツ型処理(かっての中央銀行ライヒスバンクをつぶして新中央銀行ブンデスバンクを設立し新紙幣を発行)を予想していたのだがーー。」

藤巻氏が書いているように、昭和21年に日本で起きたハイパーインフレの時、次のことが起きました。

「現金保有を制限させるため、発表翌日の17日より預金封鎖し、従来の紙幣(旧円)は強制的に銀行へ預金させる一方で、1946年3月3日付けで旧円の市場流通の差し止め、一世帯月の引き出し額を500円以内に制限させる等の金融制限策を実施した。(Wikipedia)」

現在、日本のタンス預金が50兆円あると言われています。

それを吐き出させるために今まで政府や日銀はあらゆる経済政策をしてきました。

それでもタンス預金は市中に出てこない。

1100兆円を超す日本の借金が近い将来、大きな問題を起こした時の備え。

今回の新紙幣発行の準備はそんなことを予感させます。

レンタルオフィス 札幌オフィスプレイス

妻の話

今日は1日。

毎月の行事として今月も神宮参拝をしました。

その帰りの時に聞いた妻の話を紹介します

私と結婚した頃、妻は私の父から手紙をもらったそうです。(この事は初めて知りました)

その中に書かれていたこと。

人に言われたことは、自分で手を胸に当てて考えてみるように。

自分が悪いと思えば直せばいい。

考えても悪いと思うことがなければ、言った人を馬鹿だと思えばいい。

気にするなと言うことでしょう。

私の父親がそんな優しいこと言ったの?

でも納得します。

この言葉は今でも妻の心にあるそうです。

もう1つ妻から聞いた話です。

人が神様の前で悪いことをしたり、無礼なことをするとバチが当たると言われます。

私も小さい頃、親からそう言われました。

でも違うようです。

神様はバチは与えません。

バチは与えませんが、その人がいざという時、無視するそうです。

ここ一番という時に神頼みしてもダメなのです。

バチが当たるより、こちらの方が辛いことですね。

神宮参拝の帰りに聞いた妻の話。

妙に納得しました。

消費税

今年の10月から消費税率が上がり、10%になりそうです。

日本はこれから少子高齢化の現象が進み、福祉関連費が益々増えることでしょう

その為の消費税アップと言われます。

日本は今回上がっても10%ですが、福祉大国といわれるフィンランドやスエーデンの消費税は25%です。

25%は高いですが不満を言う国民は少ないようです

それは老後の心配がないからと言われています。

以前にフィンランドとスエーデンを訪問して障害者や老人の福祉施設を回った時、その施設・設備とシステムの充実振りに驚かさせました。

フィンランドの男性と結婚した日本の女性が驚いていました。

フィンランドでは子供は親の老後の面倒を看るという考えがないと言うのです。

国が年老いた親達の面倒を手厚く看てくれるので、子供達が介護する事がないのです。

日本のように、親の介護のために会社を辞め、人付き合いもやめ、孤独の中、費用的にも精神的にも辛い思いをすることがないのです。

私の子供達もそろそろ親の私達の心配をしているかもしれません。

子供達に私達の介護などで迷惑を掛けたくない。

親なら皆思うことでしょう。

高い消費税の見合う国民生活の幸福。

これが見えれば25%の高い消費税も納得します。

老後の心配がなければ、現役世代は老後のために無駄にお金を貯めず、生活を楽しめます。

ただ、フィンランドにしてもスエーデンにしても税金を使った福祉サービスに対する監視体制はしっかりしています。

ある介護施設では、約10の機関が監査に入ってくるそうです。

国関連、市関連、福祉団体関連、民間団体関連等が入って来て、施設側は対応が大変だと言っていました。

無駄に税金は使われていないか。

適切な介護は受けているか。

介護を受ける人達やその家族達からも聞き取りをするそうです。

税金を徴収されても、日本人が不満に思っていることの1つに、「適正に税金が使われているか」という疑問です。

ここが今後消費税を上げて行く時のポイントになると思います。

レンタルオフィス 札幌オフィスプレイス

夢と希望の持てる言葉

毎週日曜日5時30分からのテレビ番組「笑点」はよく見ています。

特に大喜利は面白いですね。

ただ時々円楽さんが語る政治風刺。

政治家が悪いことをしたことを面白く話します。

少し気になります。

また、「相棒」というドラマも好きですが、そこにも警察官僚を悪い階級のように描かれる場面が出てきます

テレビの影響は大きいです。

特に子供達の心に深く刻まれます。

私は中学生・高校生の時、先生達が折に触れて金持の批判をしていました

その為、「金持ちは悪いことをして金儲けをしている」という印象が子供心に残りました。

ある時、父に向かって「金儲けは悪い」ようなことを言って父を怒らせたことがあります。

父は真面目に一生懸命頑張って事業を発展させていました。

勿論、結果お金も入ってきました。

決して悪いことをして稼いだのではありません。

同じように真面目に政治をしている人もいます。

官僚となり頑張って国を支えている人もいます。

そうでなければ日本という国はとうの昔に崩壊しています。

そのことは子供達には分かりません。

テレビで見たり聞いたりしたことが本当のことのように思ってしまいます。

これは怖いことです。

将来の仕事として、政治家や官僚、経営者になろうという気持ちが生まれません。

私達はもうそろそろ、自虐的な言葉をやめ、希望の持てる言葉を発していかなければなりません。

マスコミも一部の悪い人だけを指摘して、その分野の全てを語るような論調も考えるべきです。

夢と希望の持てる言葉を発する。

それが大人の責任であり、務めだと考えます。

弱者のズルさ

この世の中には多くの強者と弱者がいます。

強者も時には弱者になり、弱者が強者になることもあります。

強者と弱者とは。

健常者と障害者、大人と子供、男と女、社長と社員、先生と生徒などいろいろあります。

世論は概して弱者に有利な論調になりがちです。

先日テレビで生徒を殴る先生の姿が流れました。

暴力先生としてマスコミから叩かれています

しかし、考えてみると誰かが事前に準備して、その殴る様子をスマホで撮影していたのです。

なぜそんなことが出来たのか。

疑問に思います。

生徒達に仕組まれた悪質な行為だったのかもしれません。

しかし一般的に強者の先生の横暴として捉えられがちです。

そこには弱者のズルさがあります。

車と自転車という関係もあります。

今朝、雪道の車道を自転車が走っていました。

自転車は冬用タイヤをはいてはいますから決して違反行為ではありません。

しかし狭く滑る雪道で運転するドライバーにとっては、自転車にぶつけないように注意深く運転しなければなりません。

ぶつければ強者の車の責任が大になります。

弱者と言われる自転車も注意して自転車に乗っているのでしょうが、「ぶつけるお前の方が悪い」というように大胆に自転車に乗っています。

「ドライバーの注意深い運転によって自分は守られている」ということを自転車側は認識するべきでないでしょうか。

弱者が弱者の立場を逆手にしたような行為をよく見かけます。

でも指摘されない。

違和感を感じます。

怖い父親

私の子供が小さい頃、私は怖いお父さんでした。

俗に言うカミナリ親父でした。

子供を叩いたりはしませんが、約束が守れないとか挨拶が出来ない時はしっかり怒りました。

先日妻が話してくれたことがあります。

子供達が学生の時、色々アルバイトをしました

その時に仕事を通して世の中のことを知ったようです。

その中でも面白いのは「お父さんはとてもやかましかったけれど、世の中にはもっとすごい人がいる」と言っていたそうです。

今は5人の子供達は皆、社会人として生活しています。

ハードな仕事や厄介な上司。

それに耐えているようですが、私に鍛えられたのが良かったのでしょうか。

そんな話を妻から聞いて私は少し「ニンマリ」しています。

グルメとグルマン

人は食べることが大好きです。

テレビでもグルメ番組が多くあるのもその為でしょう

「あの人はグルメだね」という言葉が出てきます。

一方、あまり言葉として出てきませんが「グルマン」という言葉もあります。

その違いは「グルメ」は美食家であり、グルマンは食道楽と分けられます。

料理を食べてみて、素材やその作り方の違いが分かる人がグルメ

グルマンは美味しい料理を探して食事を楽しむ人です。

料理を仕事としている人はグルメでなければならないでしょう。

厳選された素材の味とその違いが分かり調理にもこだわりがあります。

ワインなどのお酒に関しても微妙な違いが分かります。

しかし私達のように食事を楽しみたい人には「グルメ」は必要ありません。

食事を楽しむ食道楽として「グルマン」でいいのです。

時に顔をしかめながら食事をしている人を見ます。

どの産の肉を使い、油は何を使い、添え物の野菜は有機なのか?

出汁はどこ産の昆布を使っているのか?

そんなことを考えて食べても美味しくありません。

そこそこ美味しければ「美味しいね。美味しいね!」と話しながら食べる方がいいに決まっています。

浅草で有名な天丼屋で食べる天丼も旨いけれど、「てんや」で食べる500円の天丼も美味しい。

1人1万円の寿司屋の寿司も旨いけれど、回転寿司「トリトン」の寿司も美味しい。

食べることの喜び。

それを感じられる今に幸せを感じます。

執着心

中村元氏の書いた「ブッタのことば」から。

悪魔パーピマンがいった。

子あるものは子について喜び、また牛のあるものは牛について喜ぶ

人間の執着するもとのものは喜びである。

執着するもののない人は実に喜ぶことがない。

師は答えた。

子のあるものは子について憂い、また牛のあるものは牛について憂う。

実に人間の憂いは執着するもとのものである。

執着するもとのもののない人は憂うことがない。

私達は色々な欲望にさいなまれています。

知らなければ起きない欲望も,知ってしまったから起きます。

その執着心に打ち勝つことが、正しく生きること。

そのように思います。

独立心を育てる

以前ある集まりがあり,その中で「独立心を作るために何が必要か」ということが話し合われました。

家庭なのか,学校なのか,会社なのか,社会なのか。

色々な意見が出ました。

子供の独立心を育てるのは家庭で育てるしかないと私は思っています。

しかし現実は子育てを放棄して、子供と仲良い関係だけを作っていく親を多く見受けます。

優しい関係は一見いいように見えますが、それだけでは子供は自立しないし独立心は生まれません。

躾や善悪の考え方などを厳しく教え,時には突き放すことをしなければ、社会人として子供は育ちません。

あたかも姉妹のように、兄弟のように見られることを願っている親がいます。

子供とのもめ事を避ける親がいます。

親がするべき教育を放棄して、学校教育に求めます。

学校は勉学を学ぶところで,家庭教育の代わりは出来ません。

満足に精神的な自立が出来ないまま,学校の成績がいいということで会社に入ります。

結局、会社で人格教育をしなければ使い物にならない。

改めて言いますが,子供の教育は家庭で行われることであり、親の責任です。

子供は「授かり者」ではなく、「預かり者」と考えることが大切です。

生まれた子供は可愛い。

ついペットのように可愛がります。

しかし、いつかは親元から離れ、世の中に出て自立していくことを考えると、それまでの「預かり者」と考えるべきでしょう。

「かぐや姫」という物語はそれを表していると言われます。

レンタルオフィス 「札幌オフィスプレイス」

ブラック企業

「パワハラ」とか「ブラック」とかの言葉を毎日のように見聞きします。

実際に「パワハラ」「ブラック」と言われる会社はあると思います。

勿論、そうでない会社も多くあります。

ある人がテレビの「下町ロケット」の佃製作所はブラック企業だと言います。

確かに何日も徹夜をして仕事をしている姿を見るとそう言う人もいるでしょう。

しかし、経営者と社員が価値観を共有している会社はブラック問題は起きにくいものです。

なぜなら彼らはそれぞれが同じ目的や目標を目指し,その思いを共有しているからです。

その思いに共有できない人は会社から離れていくでしょう。

無理に共有させるとブラックという意識が生まれます。

思いを共有出来ない人にとっては同じ会社がブラック企業に映るのです。

また、本当にブラックな企業もあります。

その会社に共通しているのは社員を大事にしていません。

社員を愛していないから起きます。

社員の幸せを心底から願っていれば「ブラック」というのは出てこない言葉です。

3カ国旅行

先週の6日土曜日に日本を発ち、昨夜帰ってきました。

スエーデンのヨーテボリに住む娘家族のところに行ってきました。

私達夫婦と私の妹家族、合わせて6名での旅行。

まずはフィンランドのヘルシンキまでJALで飛びそこで1泊

その後は船や高速列車に乗り継いでヨーテボリへ。

その気になればヘルシンキから直接飛行機で行けるのですが、折角なので船や高速列車を使いました。

ヨーテボリでは娘や孫達と会い、近くのホテルで2泊。

その後は娘達家族も連れてデンマークのコペンハーゲンへ。

ここでも孫達と遊びました。

帰りはパリ経由で24時間以上掛けて帰宅。

長い旅行でした。

私は13年ほど前にもフィンランドとスエーデンに行きました。

その時は福祉財団のツアーに参加しましたので、添乗員さんがいて、移動は専用バス。

点から点を結ぶような旅でした。

今回は全て自分たちが航空券や船、列車、ホテルの予約をしたので、自由に街歩きが出来ました。

街中の移動には地下鉄やトラムという市電を利用しました。

今回3カ国を回って驚いたことを何点か紹介します。

1つ目。

鉄道や地下鉄、トラムに乗る時、改札口がありません。

乗車券を券売機で買って乗るだけです。

駅に着いてもプラットホームからそのまま町中へ行けます。

無賃乗車もあるのでしょうが、時々巡回している検査員に見つかると、高額の罰金を払わなければなりません。

2つ目。これらの国のトイレはほとんどが男女共用です。

男性用、女性用の区別がありません。

日本人にとっては違和感がありますが、これも男女平等の姿なのかもしれません。

ヘルシンキもストックホルムもコペンハーゲンも歩道は石畳。

それも15センチ角の石でスキ間が1センチ以上も空いているので旅行カバンの車輪が挟まります。

乳母車も大変です。

その為か車椅子の人はほとんど見かけませんでした。

日本なら「バリアフリーにするべきだ」と皆が言い出し、すぐ全てをアスファルトにしてしまうでしょう。

フィンランドもスエーデンも2つの国とも福祉の国です。

トラムやバスには乳母車や車椅子用のスペースがあります。

その国が石畳にこだわる。

何か大事な理由があるのかもしれません。

両国とも道端に物乞いがいます。

諸費税が25%なので福祉が行き届いているはずです。

貧しい人への配慮も深いはずです。

ヨーテボリに住む娘婿に、「福祉の国なのに物乞いがなぜいるか」と聞いても分かりません。

物乞いはアラブ系の人が多いようです。

最後にもう1つ。

フィンランドの通貨はユーロー。スエーデンはスエーデンクローネ。デンマークはデンマーククローネ。

それぞれ通貨は違いましたが、3カ国ともキャッシュレスがほとんどで現金は使いませんでした。

なので両替の必要がありませんでした。

屋台でも「Card Only」と表示されています。

何の苦労なく、スーパーや屋台で買い物がカードで出来、キャッシュレスの便利さを実感しました。

ただ家に帰ってきて財布の中を見るとレシートが沢山。

次回の決済日に通帳からいくら落ちるか。

その金額が気になるところです。

コーチング

大坂なおみさんがテニスの全米オープンで優勝しました。

メンタルで弱かった彼女を変えたのはドイツ人のサーシャ・バインコーチと言われています。

「できるだけ楽しく、ポジティブな雰囲気を作ろうと思っている」と語っています。

パッピーでポジティブな言葉で彼女を変えました。

以前に日本と欧米のコーチとの違いを本で読んだことがあります。

欧米のコーチは選手の優れたところを見付け、褒めて褒めてその才能を伸ばします。

日本のコーチは欠点を見付け出し、それを克服するために厳しく指導します。

いざ本番の時にその力を出し切れたのは欧米の選手です。

日本のスポーツ界ではパワハラ問題がテレビ等で取り上げられています。

今回の大坂選手が出した素晴らしい結果は、コーチングとは何かを改めて浮き彫りにしたように思います。

コダックと富士フイルム

盆休みに面白い本を読みました。

そして気付かされたことが多くありました。

以前から「なぜ?」と思っていたことがあります。

かってカメラフィルムメーカーとして世界トップの座にあったコダックと日本の富士フィルムのその後です。

同じフィルム会社であるのに一方は衰退し、一方は生き延び業績を伸ばしていました。

その違いは何か?

富士フイルムは多角化を図ったが、コダックはそれが出来なかったという見方があります。

しかし実際はコダックは80年代に医薬品事業、医療機器事業、複写機事業の分野と多角化していきました。

それが90年代になってコダックは多角化した事業を相次いで売却していったのです。

なぜか?

それは株主の要求に応じた結果でした。

90年代のアメリカでは、主要企業の株の半分以上を機関投資家である年金基金がコントロールするようになっていたのです。

投資家が経営に口を出すようになった結果、コダックは衰退していったのです。

一方、富士フイルムはデジタルカメラの他に医薬品、医療機器、化粧品や健康食品も手がけて業績を伸ばしています。

紹介したこの本は「経済の不都合な話」という新書です。

富士ゼロックスとアメリカのゼロックス本体の関係について。

富士ゼロックスがアメリカのゼロックスの株を買って一体化しようとしましたが、ゼロックス側の大株主からの反対で頓挫しそうです。

また、東芝は会社再建のために、半導体等の優良事業を売却して生き残りを図っています。

2つとも、なんとなくコダックと似たような構造です。

企業経営の継続を図る経営者と短期利益を求める投資家の攻防。

日本の企業にもその波が来ているのでしょうか。

レンタルオフィス 札幌オフィスプレイス

夏は終わりました

我が家の夏はもう終わりました。

長女家族が7月11日から10日間帰ってきて、それから1週間後、イギリスから3女家族が1ヶ月間ほど滞在していました。

その間には長男家族・2女家族が集合。

先日の土曜日に、最後まで残っていた3女家族もイギリスに戻っていきました。

この1ヶ月半間ほどの間は、我が家は子供や孫中心の生活。

今やっと普段の生活が戻ってきました。

子供や孫が来てくれるのは嬉しいですが、帰ってホッとしているのも事実です。

「孫は来てよし帰ってよし」の言葉そのままです。

今は長い間出来なかった家の中のモノを整理し、掃除をしています。

庭に広げたビニールプールや椅子も片付けします。

空気もいつの間にか変わり、今朝は涼しい風が吹いています。

「今年の夏は終わったな~」というのが実感。

あっという間の夏でした。

先日の台風が去るとともに我が家の夏も終わりました。

これから夫婦で実りある秋を迎えます。

2人で美味しいモノ食べに出かけます。

これからの人生

先日、若い経営者と話していた時、「早く仕事を離れて好きなことをしたい」と言っているのを聞いて少し驚きました。

私の学生時代、大橋巨泉さんがテレビをセミリタイアしたいと言って実行しました。

しかし、大橋さんは実際は自分のお店をカナダなどで経営し、テレビ以外の仕事をしていました。

資産や収入はしっかり確保していたのです

私達はどうでしょうか。

昨日、知人と話したことですが、会社を60歳定年で退職して、90歳まで生きたとすると、その間30年あります。

今の日本人の平均寿命は男性81歳、女性87歳ですから、90歳寿命もあり得ます。

1年に300万円使うと、30年間で9000万円になります。

年間300万円の生活はそれほど豊かな生活ではありません。

それでも30年間で9000万円が必要になります。

年金も合わせてですが、皆さんはそれほどの財産資産をお持ちでしょうか?

簡単に仕事をリタイアして、好きなことをして残りの人生を過ごしたいと言っても無理なのではないでしょうか?

これから日本の財政を考えると、年金が減らされることも予想されます。

如何に長く元気に仕事が出来るか!

それによって、「いい人生だった」と言うことになると思います。

子を育てる

今朝のテレビで、夏休み明け時の子供の不登校対策が報道されていました。

子供が学校に行きたくないという理由は色々あるでしょう。

行きたくなければ、行かなくてもいいと私は思っています。

無理に行かせると精神的に追い詰めることになります

また別の番組ですが、学校に行きたくても、経済的事情で行けない国の子供達のことが流されていました。

この両方の子供を比較し、良い悪いと言うつもりはありません。

事情や環境が違います。

ただ、学校に行きたいと「思う」か「思わない」か。

そこに何があるのか。

別の次元で考えてみます。

私が中学生時代。

クラスに経済的に恵まれない家庭の子供がいました。

朝、新聞配達のアルバイトをしていました。

彼らが働いて得たお金は家計の助けになります。

もらった給料をお母さんに渡すとお母さんは喜んでくれます。

お母さんから感謝されるので、彼は働く喜びを得ます。

一方、裕福な家庭では、家の仕事をすればお小遣いがもらえると頑張る子供もいました。

親から家の仕事をしなさいと言われてもしない。

仕方が無く、親は交換条件としてお小遣いを上げると言います。

嫌な仕事でも、すればお金がもらえることを子供は学びます。

その後その子供達はどう違っているか。

これは私の想像も入っています。

経済的に恵まれない家の子供は新聞配達の仕事をすることで母親が喜ぶことを知っています。

仕事をする喜びを知りました。

一方、裕福なところの子供は嫌な仕事でも頑張ればお金をもらえることを知っています。

その為、もらえるお金相当の仕事はします。

しかし彼えらにはそれ以上は仕事をする意味を持ちません。

仕事に対して割り切ります。

これも、どちらが良い悪いと言うことではありません

しかし、どちらが満足ある人生が過ごせるしょうか。

私はそれが大事だと思っています。

働く喜びを感じることが出来ることは幸せなことだと思っています。

先に書いた、学校に行く行かないも、学校に行くことに喜びを見出すことが出来れば喜んで行くことでしょう。

私は幸せなことに、「学校に行きたくない」と思ったことは1度もありませんでした。

毎日が愉しかったように思います。

家の仕事をしても親は決してお小遣いはくれませんでした。

それが今は良かったように思います。

社会人になってからも、お金につられて仕事をした覚えはありません。

親として、子供を育てると言うことは大変なことです。

それを私も十分経験してきました。

若いお父さんお母さん、頑張って下さい!

勉強は誰のために

会社を良くするために社長は色々考えます。

時にはコンサルタントを入れ指導を受けることもあります。

それでも会社が良くならない。変わらない。

良くならない第一の要因は社長にあることがほとんどです。

社長の考えが変わらないのに社員が変わり、会社が変わるはずはないのです。

極論を言えば、社長を替えれば会社が良くなることもあります。

しかし社長としてはそれを認めることが出来ないでしょう。

一生懸命勉強する社長は多くいます。

それは会社を良くするのがその目的です。

社員教育するための情報・知識を得ようとするのです。

しかし本当の勉強は、社長である自分が変わるための勉強であるべきです。

そこのところが分かっていない。

自分は変わらないで、社員達を変えようとする。

自分は出来ていないのに社員に強要しようとする。

「誰に負けない努力をしよう!」「燃える闘魂!」「お客様が第一!」「感謝の気持ちを持とう!」「利己でなく利他の心を大切に!」

「お客様第一!」

そのようなことは社長がまず第一に実行しなければ、社員はそれを実行しようとしません。

どのようにするのか社長が手本を見せねばなりません。

それをしなければ社員も会社も変わるはずはありません。

勉強は誰のための勉強なのか。

そこのところをよく考える必要があります。

勘違いして、勉強で得た知識をすぐ社員に使いたがる社長がいます。

全く逆です。

そこのところ分からないと社員教育が無駄になってしまう。

社長は分かっているはずなのに実行している社長が少ない。

「優れた社長」と「そうでない社長」との違いはここにあります。

数字

来月の金曜日に予定を入れようとしたらその日は13日。

13日の金曜日です。

昔に「13日の金曜日」というアメリカの恐怖映画があり、13日は縁起の悪い日と言われています。

日本では4は死、9は苦の言葉に結びつき、縁起が悪い数字と言われます。

昔、厄歳の人は厄落としのために、人の見ていないところでひっそりと櫛(くし)を道端に落とすといいと言われました。

苦と死を落とすためです。

ですから、間違っても道ばたに落ちている櫛を拾ってはいけないのです。

拾った人に苦と死が付くそうです。

以前、私がホテルを開業する時に、客室の番号には4と9の数字は使わないようにしました。

階数を表す数字の部分は仕方がありませんが、それ以外は避けました。

201,202,203,205、206,207,208,210のように。

ホテルが開業してしばらく経った頃、宿泊されたあるお客様からクレームが入りました。

「13を使った客室があるのは非常識だ」と言うのです。

そのお客様の部屋番号は213のように13を使っていました。

お客様はキリスト教の信者だったのかもしれません。

その時ばかりは何も弁解出来ず、謝るしかありませんでした。

中国では7,ネパールでは3と8が縁起悪い数字だそうです。

多くの外国人が来日されている今の日本。

客室番号にここまで気を使うことは必要ないでしょう。

そう言えば、日本の縁起の悪い4と9を足すと13になります。

関連あるのでしょうか?!

ある彫刻家

週末に阿寒湖に行って来ました。

中学生時代の修学旅行と学生時代の冬の一人旅。

それから50年ほど経っています。

阿寒湖畔にあるアイヌコタンには土産店が並んでいます。

折角阿寒に来たので、記念になるモノを買おうと1つの店に入りました

店頭で若者がセッセと彫り物をしています。

彫り物をしている彼のそばに制作途中の大きな木彫刻がありました。

私が宿泊しているホテルに展示されている木彫刻と良く似ています。

その若者に「あなたが彫っているのですか?」と聞くと、「父の作品です。父は昨年亡くなりました」とのこと。

そのお父さんの名前は滝口政満さんといいます。

滝口さんの最後の作品になる彫刻でした。

滝口政満さんの作品は宿泊ホテル内のロビーに数多く展示されています。

私はその作品の素晴らしさに引き付けられこともあり、偶然の息子さんとの出会いに驚きました。

若者は小さな作品を彫っていますが、お父さんの様な道には進まないと言うことです。

札幌市内駅前通にある時計台ラーメンの店頭に、雪除け頭巾をかぶった女性の木彫が飾られています。

これも滝口さんの作品で、時計台ラーメンの社長に依頼されたとのこと。

帰りがけに娘のために可愛い花の木彫の耳飾りを買いました。

才能を私物化しない

先日、盛和塾の世界大会の案内をもらい早速申し込みしました。

今年で26回になります。

思い返すと、稲盛和夫さんという経営者の存在を知り、盛和塾に入塾してもう15年ほどになります。

稲盛さんを常に心の「師」と思い、その言葉と行動に影響を受けてきました。

稲盛さんの多くの言葉の中で最近反復する言葉があります

「才能を私物化しない」

稲盛さんは著書「成功への情熱」の中で次のように書いています。

「リーダーとしての必要条件を考える時、自分には能力もある、指導力もある、素晴らしい人格も備えている。だから自分はリーダーとしての資格があるというように思うかもしれません。

天がなぜ、自分にそのようなりーダーとしての才能を授けてくれたか、それには理由があるはずです。

誰か他の人でも良かったわけです。

自分がたまたまそういう才能を持っていたとしても、その才能は世界のため、社会のため、、そして集団のために使うべきなのです。

決して自分だけのために使うべきではないのです。

リーダーとしての義務を果たさなければなりません。

決して傲岸不遜になってはならないのです。」

会社を経営する時、優れた社長は自分の才能に溺れ、優れた人間のように自己評価してしまうことが多いようです。

それを自戒させるための言葉です。

それと同時に私が最近思うのは、世界の貧富の格差についてです。

優れた経営者が会社を成功させ多くの富を手に入れています。

優れた自分が得た富をどうしようが自分の自由。

結果、世界の富の多くが限られた富裕層に占められています。

金儲けのが上手いという才能は、たまたまその人に与えられたのであり、もしかしたらその人以外でも良かったのです。

得た富は決して独り占めすモノではないはすです。

飢餓で毎日多くの子供達が死んでいる世界がある一方、富集めに奔走している金持ちの世界。

そのような世界。

考えさせられます。

ウイスキー

先日

、サントリーの「山崎10年」ものを探したのですが、どこの店にも置いていません。

ネットで調べると1本18000円で売られていました。

噂によると中国の人がドンドン買っていくそうです。

もう高くて買えません。

ところで私は4月から月1度のペースで「シングルモルトの会」を開いています。

ウイスキー好きの人達と旨いシングルモルトを学んででいます

4月はシングルモルトのロールスロイスと言われる「マッカラン12年」と「ラフロイグ10年」。

5月は先週に開き、「ボウモア12年」と「アードベック10年」を呑み、一生懸命にシングルモルトの「勉強」をしました。

作家の村上春樹氏は若い頃バーを経営していたそうで、ウイスキーの造詣が深く「もしも僕らのことばがウイスキーであったなら」を書いています。

その中にボウモアのウイスキー職人から教えられた食べ物が紹介されています。

「生牡蠣にシングルモルトをかけて食べるとうまいいんだ!」

勿論、私達も勉強のため真似てみました

旨い!

以下は村上春樹氏が書いている感想です

「僕はそれを実行してみた。レストランで生牡蠣の皿と一緒にダブルのシングルモルトを注文し、殻の中の牡蠣にとくとくと垂らし、そのまま口に運ぶ。うーん。いや、これがたまらなくうまい。。牡蠣の潮くささと、アイラ・ウイスキーのあの個性的な、海霧のような煙っぽさが、口の中でとろりと和合するのだ。」

ご興味がありましたら、皆さんもお試し下さい。

亭主元気で留守がいい

「亭主元気で留守がいい」という言葉があります。

若い頃にこの言葉を聞いた時は、「冷たい関係だな〜」と思いました。

結婚してみると「成る程!」と納得。

しかし、歳をとってみると、「夫婦がそれぞれ自分らしく生きる方法」と実感しています。

連休が続く今朝、思い当たりました。

挨拶

最近よく見る光景ですが、店に入ると「いらっしゃいませ!」と沢山の声がかかります。

誰が挨拶しているのだろうかと見渡すと誰だか分かりません。

私の後に入ってきた人に対しても挨拶がかかります。

よく見ると、誰もお客さんの方を向いていないで声だけ出しています。

お客さんに尻を向けながらの挨拶。

呆れてしまいます。

先程、久しぶりにある銀行に行ったのですが、ここもお客さんを見ないでの挨拶。

「やっぱり!」と思いながら受付マシンからカードを取り、呼ばれるのを待っていたのですがなかなか呼ばれない。

待っている人は私の前に1人だけ。

カウンター窓口には3人の女行員が座っています。

すぐ呼ばれるかと思ったのですが、結局15分ほど待ちました。

私の番が来て、事務処理が終わり通帳を渡される時、ツイ言ってしまいました。

「カウンター窓口の人は、ここで後方事務処理をするより、目の前のお客様優先で仕事をしたら如何ですか?」と。

言わなくていいのに言ってしまいました。

「いらっしゃいませ。」「ありがとうございました。」の口だけの挨拶より、目の前のお客様1人1人を大事にする。

この銀行は35年ほど前まで私が勤めていた銀行です。

変わってしまったのでしょうか。

残念です。

質素

「HARD THINGS(ハード・シングス)」という本を読んだところです。

読みながら色々赤線を引きました。

赤線を引いた箇所に、「企業文化の構築」という章に書かれていたアマゾンの創業者ベゾスの言葉があります。

「われられは最低のコストで最高のサービスを提供するために、あらゆる機会をとらえて1セントでも節約しなければならない」と言います

1例としては、ホームセンターで買ったドアに脚を付け、デスクを作らせました。

それは1000億ドルを超えるアマゾンの時価総額とはマッチしません。

それでもベゾスは「質素」という「企業文化」を打ち立てました。

「売上を最大に、経費を最少に」

これは会社経営の基本です。

会社の規模が大きくなると ツイ無駄なお金が使われます。

ベゾスの言葉はそれをいさめた言葉です。

起業して業績が拡大して行くと、自称「必要経費」ということで、無駄なお金が流れ出て行きます。

さて、自分の会社はどうなのか

改めて見直す必要はあると思います。

翻訳本

最近、続けて2冊、読んでも理解出来ない本に出会っています。

経済関連の本ですが、何度読み返しても理解出来ないのです。

2000円以上するハードカバーの本です。

最初は一生懸命読み込んだのですが、ついに放棄しました

2冊とも翻訳本です。

読み始めた最初は、私の理解力が足りないのだと思ったのですが、そうではないと断言します。

絶対、翻訳が下手なのだ!と思っています。

直訳に近い翻訳で、日本語になっていない。

そう思っています。

私達は本を買う時、原作者は選べれますが、翻訳者までは分かりません。

これからは少しじっくり立ち読みしてから買うことにします。

お金が勿体なかったと、少し残念に思います。

出会い

人は人生の中で、色々な出会いに遭遇します。

本との出会い、人との出会い。

その時に必要とされる本であったり、人であったりします。

本に出会い、影響を受けた本は手放せません。

私が一番影響を受けた本は稲盛和夫さんの「生き方」です

当時、仕事の上で悩んでいました。

その時、「生き方」に出会い、読み、感動しました。

読んだ後、本に書かれていた著者紹介の中に「盛和塾の」存在を知り、すぐに入会申し込みしました。

入会後は稲盛さんの考えに心酔し、如何に自分の考えとして吸収していくか。

CDも買い聞き込んでいきました。

「稲盛さんに出会えて自分の考えが変わり、人生も変わった」

私はしみじみそう思っています。

1冊の本に導かれた師との出会い。

「もっと若い内に稲盛さんと出会えていたら、私の人生はもっと良くなっていただろう!」と思ったことがあります。

しかし、そうではありません。

若い頃はきっと、稲盛さんの考えに興味を示さなかっただろうと思います。

必要な時にこそ、必要な出会いが目の前に現れます。

これからも大事な出会いがあると思います。

楽しみにしています。

商売道徳

今月の初めの新聞に「限定人形100体買い占め」という見出しの記事が載っていました。

100体限定、1人2体まで購入可能として売り出された人形。

1体当たり12万円を超える価格で売り出された人形を、前もって手配した50人に買わせ、その後買い取り、結局1人が買い占めしたようです

転売目的のようで、中国の通販サイトにその人形の情報が掲載されているとのこと

この記事を見て、「成る程!こういう商売の方法もあるのか!」と思う人もいれば、「合法的とは言え、商道徳的に嫌だ!」と思う人もいるでしょう。

商売に関して目端の利く人はいます。

思いがけないところに商売のチャンスやヒントが落ちています。

そのことは大切です。

今回の話もその1つかもしれません。

ただ私はこのような商売方法は嫌ですし、そのような商売をする人は好きになれません。

価値観の違いもありますが、それ以外に思うことがあります。

勉学においても、経営においても、またそれ他の分野においても優秀な人はいます。

仕事も難なくこなすことが出来ます。

そういう人はエリートと言われます。

でも私が思うに、人が優れているかどうかは、人としての「質」によるモノだと思います。

この「質」は生まれ、育って来る中で培われてきます。

人としての優しさや強さ、包容力であり、人を引きつける情熱。

数値化出来ないモノです。

経営者はこの「質」が問われます。

儲かればいいのではなく、どう儲けるか。

これが大事です。

正々堂々と商売をすることです。

普通の店

先日、ある経営者の話を聞きました。

彼は父親の理容室を受け継いで22年。

現在は千葉県内で40を超えるヘアーサロンを展開しています。

父親から会社を引き継いだ時は店舗が1つ

売上が年間5000万円。

経常利益は65万円ほどでした。

長男は理容室を引き継がず、別の道へ

次男である彼は引き継いだ後「何でこんな店を俺が・・・!」と悩んだそうです。

その会社は22年後、売上15億円、経常利益1億5千万円を出せる会社になっています。

従業員の給料も他のヘアーサロンより年収で100万円高く支給しているそうです。

それで利益率10%はすごい会社です。

昔からある美容室や理容室。

なかなか業績が上がらず、店をたたむところもあるようです。

そのような平凡な業種なのにこの業績拡大。

経営者によってこうも変わるのです。

同じ業種でも経営者の考え方1つで大きく違っていきます。

もう1つ別の例です。

同じ様に昔からある店の紹介。

私の母方の祖父の店は酒類・米類を扱って居ました。

その店は伯父の代でローソンのコンビニなりました。

私の従兄弟は別の会社に勤めていたのですが、嫌々その店を引き継ぐことになりました。

嫌々引き継いだのですが、彼は考えました。

どうせ引き継いだからにはコンビニの店舗拡大を図ろうと頑張りました。

その彼はもの凄い馬力がある人です。

30年ほどの間にローソンの店を45店舗ほどに拡大しました。

売上等は分かりませんが、「コンビニは儲からない」と言いながら、札幌の地下街や千歳空港の国内線、国際線のターミナルビルにも出店しています。

酒類・米販売の店にしても、理容室にしても、どこにでもある店です。

決して目新しいビジネス形態ではありません。

それでも経営者によって店や会社は変わっていくのです。

経営者の考え方と行動力。

如何に大切か考えさせられます。

元気になる方法

人は時に落ち込んだり、自信をなくしたりすることがあります。

そんな時、元気になる方法。

何があるでしょうか?

叱咤激励の言葉や、優しい言葉。

残念ながら、そのような言葉を掛けられても、なかなかその気になれません

そんな時にチョット試してみるといいのは、心打たれ、涙を流す様な話や文章を読むことです。

私は昔から涙もろくて、チョットしたいい話を聞いたり、読んだりするとすぐ泣いてしまいます。

少し涙が出ると、モヤモヤしたモノがフッと消えていきます。

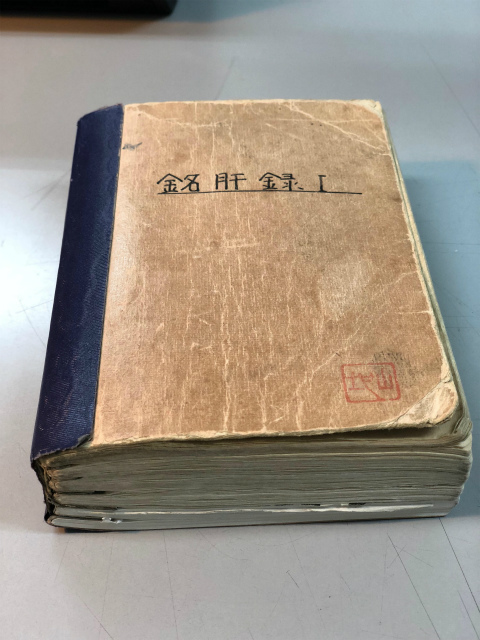

私が今まで気になる言葉や文章を書き留めてきた「銘肝録」にもそのような文章があり、時々読んでいます。

「一杯のかけそば」もその1つです。

この作者は色々問題がありましたが、作者は別にして、この「一杯のかけそば」の話はいいですね。

今朝も読んで少し涙しました。

「銘肝録」は手帳サイズのノートを張り重ね、6冊に太りました。

国民栄誉賞

報道によると、先の平昌五輪のフィギアスケート男子で金メダルを取った羽生選手に国民栄誉賞を授与することが決まったようです。

五輪選手と言えば、女子レスリングでは2012年に吉田選手、2016年には伊調選手が受賞しています。

それぞれの選手はそれに相当する成績を残しました。

受賞に関して意見するモノではありません。

ただ、気になる事があります。

受賞を喜んでいる皆さんからは批判されるかもしれませんが、あえて書きます。

それは少し若過ぎるのではないかと思うのです。

若い内に「国民栄誉賞」という重い賞を貰うことで、その後の人生において重い負担になる気がします。

これまでの受賞者は第1回目が野球の王さんです。

その後、作曲家古賀政男さん、俳優の長谷川一夫さん、冒険家の植村直己さんなどそうそうたる人達でした。

またある程度歳を取られてからの受賞です。

昔に聞いた言葉です。

「若い頃の功は禄で報い、地位で報いてはならない。」

「若者の評価はお金で報いるべきで、決して地位で報いてはならない。」と言うことです。

たとえ、大きな功績あった若者でも、その後どのような人生を歩むか分かりません。

「もしも道から少し外れた人生を進むと、この賞に傷を付けてしまう」と余計な抑圧を感じてしまうかもしれません。

受賞したことによって、その後の言動や人生が制約される恐れがあります。

その若者にとっては、避けるべき事だと思います。

この2・3日、急に出てきた伊調選手に関しての報道も可哀想な気がします。

孤独

「孤独」という言葉にはあまりいいイメージがないようです。

今朝の日経新聞の「春秋」に書かれていたこと。

先月イギリスのメイ首相は「孤独担当大臣」という閣僚ポストを作ったそうです

イギリスでは6500万人の国民の内、900万人以上の人が日常孤独を感じているそうです。

日本でも「孤独死」などと言われて問題になってます。

10年ほど前にフィンランドに入った時に聞いたの話です。

フィンランド人と結婚した日本人女性通訳は「老後は国が全て面倒をみてくれるので、フィンランドの多くの若い人達は親の面倒をみない。

自分たちの生活だけを考えている」と言っていました。

その為に高い税金を払っていると言うのです。

確かに消費税24%です。

しかし年老いた親は孤独感を感じているのと私は思います。

福祉国家と言われても、「孤独担当大臣」が必要になってくるのでしょう。

もう1つの考え方。

「孤独」は人に必要なことだと思っています。

「群れる」より私は1人でいる方が好きです。

「孤独」を楽しむことが出来ればいいのです。

こんな言葉があります。

「有名になると堕落する。

じゃあどうすればいいか。

孤独でいること」

会社の業績がいい社長に贈る言葉です。

国際郵便

我が家にユニクロ等の通販会社から品物がまとまって届きます。

私達夫婦が買っているのではなく、娘達が買って中継先として実家である我が家に送るのです。

スペインとスエーデンにいる娘達は、ネットで好きなモノを買ってから妻に電話してきます。

「ユニクロで買った品物が届くので送って!」

妻は言われるがまま送ります

そしてどうせ送るならと、娘や孫が喜びそうな食べ物や衣料品を沢山買って一緒に送ります。

梅干しや海苔、調味料やインスタント食品、それに孫が喜ぶアンパンマンのふりかけ等細々としたモノです。

それが大きめの段ボール1つになります

送るのは国際郵便なので郵便局まで車で運びます。

その郵便局での事務的な段取りが大変のようです。

段ボールに入っている品物を全て英語で書き出さなければなりません。

それを書き終わるまで1時間以上かかるそうです。

送料も2万円以上かかります。

その一連の作業を妻が1人でします。

お金は私が出します。

最近また、宅配物が貯まってきました。

もうそろそろ送る準備が始まります。

私にしてみれば面倒くさい作業に見えますが、妻はそうもないようです。

今日、一緒に送る品物を買いにデパートに行くと言っていました。

当てにされ、頼りにされるのが母親として嬉しいようです。

ネバダ・リポート

「ネバダ・リポート」というモノをご存じでしょうか。

私は先日、本を読んでいる時に知りました。

2001年にIMFが日本に対して財政再建に必要な項目として提示したモノです。

そこには日本の財政を再建するために厳しい内容が書かれています

1.公務員の人員の総数を30%カット、給料も30%カット 。

ボーナナスも全てカット 。

2.公務員の退職金は100%カット。

3.年金は一律30%カット 。

4.国債の利払いは5~10年間停止。

5.消費税は15%引き上げて20%へ 。

6.課税最低限の年収100万円までの引き下げ。

7.資産税を導入し、不動産に対しては公示価格の5%を課税。

債権・社債については5~15%の課税、株式は取得金額の1%課税。

8.預金は一律ペイオフを実施するとともに、第二段階として預金額を30~40%

カットする 。

読んでいただければ分かるように厳しい内容で、特に公務員の人にとっては死活問題になります。

このネバダ・リポートは2002年に国会で質問された経緯があります。

当時の日本の国債は700兆円以下でした。

その借金の額で、このネバダリポートのような厳しい事をしなければならなかったのです。

現在は1050兆円を超しています。

この対応はどうなるか想像もつきません。

ただ、IMFがこのようなレポートを出しても、今の日本がクラッシュを起こした場合、IMFは日本の再建は出来ません。

1997年に起きた韓国の通貨危機の時、IFMが介入して韓国経済は復興しました。

その時は、IFMが中心となり570億ドル、約6兆8千億円を出資しました。

一方、日本の借金は現在1050兆円を超しています。

その上、IMFの資金量は80兆円しかありません。

規模が全然違います。

日本がクラッシュすると、世界経済に大きな影響が出るでしょう。

2年後に行われるオリンピックの建築関連事業は来年度中には終わります。

そして来年度は消費税の増税が予定されています。

結果、来年度は極端な日本経済の落ち込みが予想されます。

私達はただ不安を持ちながら見ているだけなのでしょうか。

年配の仲居さん

この前の連休を利用してお伊勢参りに言ってきました。

先に上京していた妻が、東京に住む10歳になる孫を連れて、札幌から向かった私と名古屋で待ち合わせ。

毎年のお伊勢参りは今年で7回目になります。

行く前から妻と「今回で一区切りししよう」と決めていました。

宿泊先はいつも泊まる神宮会館。

人気のある会館なので、半年以上前から予約していました。

内宮に近く宿泊料金は朝食付きで1人8千円台

格安です。

11日にお参りを済ませた私達はその後「鳥羽」に向かいました。

鳥羽の駅から迎えのバスに乗り、30分かけて海辺の温泉宿。

案内された部屋に入るとビックリ!

海側の壁面が一面ガラス戸になって、目の前に海が広がっています。

丁度東向きなので、海から昇る朝日が見えます。(残念ながら翌朝は曇りでした)

私達の部屋の担当仲居さんにもビックリ!

優に80歳を超えると思われる小柄のおばあさん。

でも元気!

その仲居さんは、私が持つと言うのに、私のバックを無理矢理持って部屋へ案内してくれます。

その動きの機敏なこと。

夕食は部屋食となっています。

10畳間の私達の部屋に料理を運んできてくれます。

その仲居さんが1人で。

何回も部屋と調理場とを行き来しながら揃えてくれます。

そして、その料理の豪華なこと!

伊勢エビの刺身、生アワビの踊り焼き(少し可愛そう)、それにウニご飯等を中心に15種類ほど出ました。

当然食べきれません。

食事が終わった後、あの仲居さんが来て「布団を敷きます」と言います。

流石に私も、「私達が敷きますよ」と言ったのですが、私がしますとテキパキと敷いてくれました。

あまりにも元気な仲居さんと少し話をしました。

昔は海女さんだったそうです。

ここの浜は海女さん達の浜のようです。

この仲居さんは若い頃にご主人を亡くされ、女手1人で子供を育てました。

今は息子さん家族と一緒に暮らし、お嫁さんとも上手くやっているようです。

「このホテルの社長がいい人で、私を雇ってくれている。

若い人はこの土地にはいないしね。」

確かに他の若い仲居さん達はほとんどが外国人。

その仲居さん達の中で、80歳を超すこの仲居さんの動きの良いこと。

他の若い仲居さん以上に気が付き、キビキビ働いています。

若い頃に海に潜って、一所懸命働いてき蓄積が今の気力・体力と動きになっているのでしょうか。

前向きに働く姿を見て、働くことに歳は関係ないことを改めて知らされました。

帰りにバスに向かって元気に手を振る仲居さんの姿は忘れられません。

ところで、このホテル旅館の宿泊費は気になるでしょう?

豪華の夕食と朝食が付いて、素晴らしい風景の部屋で1人9,999円。

格安です。

眞子様の結婚

昨夜テレビを見ていると「眞子様の結婚延期」という速報が流れていました。

一瞬週刊誌等で取り上げられている小室さんの実家の問題がその原因かと思ってしまいました。

しかし新聞発表ではその原因は、同年に天皇陛下の退位や皇太子様の即位に関する儀式があるためとされています。

その一方、眞子様の「私達の未熟さゆえ」という言葉も気になります。

今朝の日経新聞に井上編集委員の解説がありましたが、その内容に強く賛同しました。

少しの文章を紹介します。

「婚約者の小室さんの家庭の事情に関して、バッシングと言える報道が続けられている。

憂慮されるのは、一連の報道が『皇族の結婚相手としてふさわしくない家柄』とレッテルを貼る空気を助長することだ。

『婚姻は両性の合意にのみ基づいて成立する』と憲法は保障している。

これ以外の用件は何もない。

もし、『家柄』や『経済力』などへの懸念、批判が圧力とになったとしたら、民主主義国家としての恥であろう。」

現在、「マスコミこそが正義」のような風潮で、人を陥れています。

愛する二人の間に余計なクサビを打ち込む報道。

この報道が出るまで眞子様の結婚に関して「良いことだな」との程度しか思っていませんでした。

今は、色々ある障害を乗り越え是非お二人幸せになって欲しいという気持ちが強くなりました。

それにしてもつまらない雑誌が多くなりましたね。

凡人

世の中には色々な分野で一流と言われる人がいます。

一流の舌を持った調理人。

材料の組み合わせを考えただけでその味が予想出来ると言います。

一口食べただけでその食材を当てます。

一流の耳を持った演奏家は一度音楽を聴いただけでその音楽をモノにすると言われます。

絶対音感を持っていたり、複雑なクラシックの演奏を聴いて、些細な演奏間違いを指摘したりします。

一流の眼を持った人は微妙な色の違いを生かし、新しい絵の世界を創ります。

また、絵画の真贋も見分けることが出来ます。

彼らは私のような凡人には理解出来ないようなレベルで仕事を追求していきます。

その追求が絶え間なく続けられ結果、その分野の質が高まっていきます。

それが世の中の発展と言われるのでしょう。

それに対し凡人はそれほど高い「舌」も「耳」も「眼」が無くてもそこそこ満足して生活出来ます。

B級グルメを美味しく食べ、好きな音楽を聴き、気に入った絵を飾ります。

それだけで幸せを感じます。

圧倒的に多い凡人と言われる人達。

極限を追求という苦しみを感じなくて済む分、幸せなのだと思います。

ベットメイク

1週間程前にニュースで流れていた話。

中国の5つ星ホテルでベットメイク係が便器ブラシでコップを洗っている様子が流れていました。

その上、グラスを宿泊者が使用したタオルで拭いています

ニュースを紹介したアナウンサーが驚いていました。

しかしそれは日本でも起きています

お客様は知らないだけ。

以前にホテルの支配人をしていた時、ベットメイクの責任者の女性から聞いた話。

彼女が昔、新宿のホテルに研修に行った時、指導するベットメイク係が宿泊客が使用したタオルでグラスを拭いているのです。

彼女がそれを指摘すると、「面倒くさいし、誰も分からないからいいの」と言っていたそうです。

そのホテルの名前を出せば誰でも知っている有名なホテルです。

その現場を見た彼女はそれを教訓に、ベットメイク責任者として常に目を光らしていました。

ホテル側は経費削減の一環として、下請けのベットメイク会社に作業料金を下げさせることがあります。

そうすると1人当たり1日7室の清掃していたのが、10室になったりします。

ベットメイク係は忙しさと面倒くささから雑な仕事をしてしまいます。

中国のベットメイク係と同じようなことをしているかもしれません。

結局、削減してはいけない経費を削減したことが大きな問題を起こしているのです。

潔癖症の人はホテルや旅館に宿泊する時、スリッパやグラス・カップは持参します。

分かる気がします。

私も、もしかして知らないうちにそのような人が清掃した部屋に入るかもしれません。

その時は仕方が無いとあきらめています。

朝食

今日は1日。

いつものように朝6時30分に家を出、琴似神社と北海道神宮に参拝しました。

朝食を食べずに出かけるので、参拝後どこかで朝食を摂りたいのです。

しかし、朝が早いので開いている店がありません。

以前はロイヤルホストが24時間営業ということで、そこでよく朝食を摂っていました。

「時には外で朝食を」と思っている年配者は多いと思います。

かって、早朝に行ったロイヤルホストには年配者が8割ほどの席を占めていました。

今はロイヤルホストも営業時間を変え、9時オープンとなりました。

朝7時位から開店する朝食専門のレストランあると流行ると思います。

マンションの多いところなどは狙い目ではないでしょうか。

1人暮らしの人達も利用すると思います。

今朝は参拝の帰りに見付けたコメダコーヒーに行ってモーニング食べました。

食べられて良かった!

ブロックチェーン

最近ブロックチェーンに興味があり、関連する本を3〜4冊読んでいます。

ブロックチェーンの仕組みはインターネットが出現した時と同じように世の中を大きく変革させると言われています。

今後、各分野で利用され、大きく変わっていく事が予想されています。

ただ、ブロックチェーンを基に作られたビットコインのような仮想通貨にはあまり興味はありません。

純粋にブロックチェーンに興味があります。

私はこのようなIT関連の分野は不得意で、理解するのに苦労しています。

本を読んでいても疑問に思うことが数多くあります。

簡単にそれについての回答が得られません。

セミナーがあれば参加したいと思います。

時々仮想通貨に関してのセミナーはあるようなのですが、多くは勧誘目的のようです。

初心者でも分かるようなブロックチェーンについてのセミナー。

あれば聞きに行きたいと思います。

最近強く思っていることです。

仮想通貨

スーパーなどのレジでよく見る光景。

お年寄りがお金を支払うのに時間がかかっています。

後ろに並ぶ若い人はイライラしているようですが。

歳を取ると今まで出来たことが中々出来なくなります。

お金の計算に時間がかかります。

歳を取ると仕方が無いことです

そんな時に思い浮かべる言葉があります。

「子供叱るな来た道だ。老人笑うな行く道だ」

いつか歳を取ると皆そうなります。

私もソロソロ危ないかも。

そんなお金の受け渡しが簡単になる時代が近づいています。

ビットコインのような仮想通貨の普及です。

電子決済もそうでしょう。

仮想通貨は元々、現状のビットコインのような投資目的ではありません。

送金や決済に使われるものです。

日本の銀行や各国の中央銀行でも発行を検討しています。

この方面で一番進んでいると言われるスエーデンでは、2018年末までに仮想通貨「eクローナ」を発行する可否を決めると言われています。

ここ数年でお金の形、それに伴う銀行の経営が大きく変わっていくことでしょう。

毎日、もの凄い大きな実験が行われる。

私達はそれの目撃者になる。

そんな気持ちになります。

フローとストック

昨年の末に5年ぶりでiphoneを買い換えました。

思い切ってiphoneXにしました。

でも、その価格、結構高い。

私の場合、買い換えは5年振りなので長持ちしている方でしょうか。

若い人達は買い換えがもっと早いと聞きます。

iphone等のスマートフォンやipad等のタブレットを使うと、毎月通信料やアプリ等のソフト料金が別にかかります。

その費用が何万円にもなります。

10万円を超す人もいると聞きます。

世の中は大きく分けて「フロー経済」と「ストック経済」に分かれます。

スマートフォンにかかる費用は流れ出て行きます。

「財」としては残りません。

一方、ストックは財産が貯まっていきます。

サービスを受けると、お金はフローとして流れ出ていきます。

耐久物を買うとストックとして残ります。

どちらを選択した方が良いのか。

それはそれぞれの人の評価によるでしょうが、確実に言えるのはストック経済を選択した方が財産は残ります。

国としてもフロー経済の国とストック経済の国。

結果は大きく違います。

必要と思われるような生活費を犠牲にしてでもスマートフフォンにお金を掛ける若者。

将来本当に豊かな生活が出来るのか。

人ごとながら心配です。

風邪

1週間ほど前から風邪を引き、今やっと治ったところです。

私が治ったと思ったら、今度は妻に私の風邪が移ったようです。

今日の昼に家に帰ると、赤い顔をしているので寝るように言ったのですが、中々言うことを聞かなく、家事をしています。

私の場合は弱音を吐いて寝てしまいますが、妻は強い。

それでも昼に家を出る時は「寝ていなさい!」と命令してきたので、今頃は寝ていることでしょう。

今日の夕食は私が作ろうと思い妻に言ったのですが、お弁当買う様に言われました。

張り切って作ろうと思ったのですが仕方が無い。

弁当を買って帰ります。

今インフルエンザが流行っているようです。

私達はインフルエンザでは無いと思うのですが、皆さんどうぞお気を付けて!

正々堂々

最近、有名企業や経営者達の不祥事が発生しています。

少し心配なのは、お金を儲ける事への不信が若い人達に広がることです。

金持ちは皆、悪いことをして儲けていると思ってしまうのではないだろうか。

以前にも書きましたが、日本は起業家に対する評価が低いように思います

もっと頑張る人を応援して欲しいと思います。

一般の人からは、リスクを負って起業する人への憧れもないように感じます。

経済界での不祥事は確かに多いですが、私達経営者はお金を儲けることに躊躇してはいけません。

「正々堂々」と胸を張ってお金儲けをして良いのです。

沢山儲けて良いのです。

「正々堂々」と商売をするというにはもう1つの意味があります。

それはお天道様に恥じない商道徳に基づいて商売をすることです。

後ろ指を指される事の無い商売をするのです。

そんな起業家に年金問題もあります

会社を辞めて個人事業主になれば、厚生年金が外れて国民年金だけになります。

それでは折角起業した個人事業主の老後が心配です。

起業家や経営者が若い人達から憧れる。

頑張る人が評価される。

そんな国になってくれれば、日本はもっと活気ある国になる様な気がします。

朝起きた時

朝起きて、まず第一に何を考えますか?

まずは「会社へ行くの嫌だなー」と考えたりする人が多いのではないでしょうか?

「もっと寝ていたい!」と思う人もいるかもしれません。

スティーブ・ジョブズの有名な言葉があります

朝起きた時、自分に問うのです。

「もし今日が人生最後の日だったら、僕は今からすることを"したい"と思うだろうか?

その質問に対して、あまりにもノーが毎日続くようなら、それは何かを変えないといけない証拠だろう」

これは、毎日の生活がマンネリで、挑戦する熱い心が失われているのではないかを自分に問い、そのようなことにならないために自己チェックする言葉なのでしょう。

また、アメリカ独立宣言の起草者のベンジャミン・フランクリンは毎朝起きた時、「どんな良いことをしよう?」と自分に問いかけていたと言われています。

スティーブ・ジョブズにしてもベンジャミン・フランクリンにしても朝の時間は如何に大事かということを語っています。

時間ギリギリまで寝て出社しているとそんな気持ちになれません。

まずは早起きが大事と言われます。

しかし早起きも、何のために早起きするか分からなければそれも長続きしません。

早起きして何をするのか!?

勉強をする。

仕事の段取りをする。

そのことは、ワクワクとした気持ちになることでなければ続きません。

私は少し早く起きます。

5時30分に起き、7時30分出社。

早起きは習慣になっていますが、出社する時少しワクワクしています。

愉しいことがありそう。

そんな気持ちになっています。

バッテリーが上がってしまいました。

今年の10月に車を買い換えました。

とは言っても会社が支給してくれる中古車です。

トヨタのアリオン

走行距離が3万キロ。

4WDなので雪道も安心です。

ところが、この車すぐバッテリーが上がってしまいます。

中古車と行っても決して安くはありません。

最初は11月。

3日間乗らなかっただけでダメでした。

すぐにトヨタの会社に連絡し対応して貰いました。

原因は分かりませんでした。

不安に思いながら暫く使っていたのですが、先日の22日にまたバッテリー上がりました。

10日間乗らなかっただけ。

また電話でトヨタの会社に連絡したのですが、担当者は「冬場はバッテリーが上がりやすいのでそれが原因ではないでしょうか」と言います。

私はツイ「馬鹿なこというな!」と叱責してしまいました。

駐車していた会社の駐車場は地下にあり、シャッターもついています。

いくら冬の時期でも駐車場の気温は零下になっていないはず。

また、40年以上自動車に乗っていた経験からも、そんな短期間でバッテリーが上がることはありません。

その場しのぎにごまかそうとするその言葉。

誠意を感じられません。

営業マン失格です。

今日その営業マンが来る予定です。

しっかりお話ししようと思います。

(おかげで奥さんから頼まれた年末の買い出しは、リックサックを背にイオンのショッピングセンターまで30分歩き。

帰りは荷物が重く、また雪道が滑るのでタクシーで帰ってきました。

良い運動にはなりました。)

正しいこと

ズルをするわけではない。

勿論法律に違反することでもない

少しくらいなら甘え、緩めての良いのかなと思うことがあります。

がんじがらめに自分を縛る付けるとストレスが増えると言う人もいます。

でもそれを許すと、自分の自分に対する規範が崩れてしまう。

矜持が失われてしまうことになります。

これは経営者が持たねばならない心構えです。

常に社員から、世間から見られています。

自分に甘くして、少しぐらいズルしても誰も文句は言いません。

でも、ズルした事実は自分は知っています。

知っていて、知らんぷりは出来ません。

もしもそれが出来た時、その時から上に立つ者としての矜持は失われてしまいます。

「たかがそんなこと!」

と思った時から経営者失格です。

経営者には倫理観が求められます。

如何に自分に厳しく出来るか。

昨今、日本の大企業で起きている倒産の危機と言われる不祥事。

その始まりは取るに堪えない些細な事だったのかもしれません。

しかし倒産の危機を迎えたのは、それを見逃し続けた結果です。

後になって考えてもその原因は分からないでしょう。

その始まりはいかにも些細なことだったからです。

「自分に厳しく!」

上に立つ者の志です。

素直な心

私は人から「自分の人生が良くなるためにはどうしたらいいですか?」と聞かれると、「素直になること」と言っています。

昔の私は少し皮肉れ者で、あまのじゃく的なところがありました。

人の話を素直に聞かないし、信じようとしなかったように思います。

それが変わったきっかけは、自分の「師」と思える人に出会えたことです。

その人が話すことは素直に信じられる

その通りに生きてみようと思う。

世の中には立派な人は沢山います。

しかしその中で自分の琴線に触れる人に出会える事。

これは縁であり幸せなことです。

宗教の中に素直な自分を見付ける人もいるでしょう。

それに似たようなモノかもしれません。

私にとっての「師」は稲盛和夫さんです。

明日、稲盛さんが塾長として主宰する盛和塾の忘年会があります。

稲盛さんの講演会も予定されています。

稲盛さんは85歳になられました。

お身体が弱って来ているので、これからは中々お話を聞く機会が無くなるでしょう。

素直な気持ちになり、お話を聞いてこようと思います。

父親

今年も残すところ後、半月ほどになりました。

年末には子供達が孫を連れて来てくれます。

子供達も親として頑張っているようです

その子供達を見て、「私はいい親だっただろうか?父親らしいことをしただろうか?」と思うことがあります。

その「父親」に関しての文章、ネットで見てそれを書き留めていました

「厳しい父親」と「優しい父親」。

その文章、少し長くなりますが紹介します。

宜しければ読んでください。

「厳しい父親」

正しいことは正しい 悪いことは悪いという物差しを子供に持たせることは親の責務である。

親や近隣の人に挨拶をする。目上の人に礼儀正しくする。

いわゆる躾と言われるものは特にそうだ。

辛く苦しいことでもとにかくやらせる。

時には叩くこともする。

焼け火箸と同じ事で、痛さで分からせることは最も心に残る。

言葉だけで言ってもそれを実感できないからだ。

実感できないものは、知識として記憶が出来ても、行動や知恵にならない。

ただ、言うまでも無いことだが、親や大人が子供を自分の感情のはけ口にしているような場合は、何の教育にもならない。

むしろ何をされようと、大人の言うことなど聞くのもかと思うようになる。

それにまつわる、ある親子の話がある。

子供が仏壇に置いてあったお金盗んだ。

それに気付いた父親は「ならぬ事はならぬ。ならぬと言え!」に従い子供に厳しい罰を与えた。

季節は真冬。

庭には雪が積もっている。

息子を庭の井戸端に連れて行くと「おまえは人としていけないことをした。

よって戒めとしてこの井戸の水を10杯掛けてやる。

しかし、そんな息子に育てたのは親であるわしの責任でもある。

お前に水をかぶせる前にまずわしが罰を受けると言うやいなや、氷のように冷たい井戸水を桶で頭から10杯かぶった。

それを呆然と見ていた息子は途中から泣き出し、自分の非をわびた。

父親は自分がかぶり終わると「次はお前の番じゃ」と言って、桶にたっぷりの水を続けて3杯息子の頭から浴びせた。

4杯目からは形ばかりの水の量。

そして5杯でやめた。

相手を厳しく叱るとは同時に自分自身のあり方への深い内省を伴わなくてはならない。

「子供に言う前に、親として叱るだけのことを自分が出来ているのか。

自分のあり方はどうだったのか」

そこには自分に向ける厳しさが不可欠である。

そうしたモノがあってこそ、初めて相手に深く伝わる。

単純に厳しく叱ることが愛情だと言う人がいるが、そこのところを良く気を付けなければならない。

相手が愛情から出た行為であること認め、受け入れてくれなければ何の意味も無い。

(二千日回峰行者 酒井雄哉大阿闍梨の言葉)

「優しい父親」

「三笠会館」という有名なレストランが銀座にある。

創業者の谷さんは奈良のご出身であり、

在家仏教で名を成した方でもあった。

現社長の仏前結婚に筆者もお招きを受け感動した日が忘れられない。

樋口さんの友人で、よく貧乏に耐えて勉学にひたむきに努める人がいた。

その友人が勉学に励んだ動機は、「おやじの弁当」だという。

彼はある日、母の作る父の弁当を間違えて持って行ってしまった。

彼曰く、「おやじの弁当は軽く、俺の弁当は重かった。

おやじの弁当箱はご飯が半分で、自分のにはいっぱい入っており、

おやじの弁当のおかずは味噌がご飯の上に載せてあっただけなのに、

自分のにはメザシが入っていたことを、間違えて初めて知った。

父子の弁当の内容を一番よく知っている両親は一切黙して語らず。

肉体労働をしている親が子供の分量の半分でおかずのない弁当を持ってゆく。

これを知った瞬間、『子を思う親の真(愛)情』が分かり、胸つまり、涙あふれ、その弁当すら食べられなかった。

その感動の涙が勉学の決意になり、涙しながら両親の期待を裏切るまいと心に誓った」

という。

それに引き換え、戦後の私権の主張のみに急な世相の中では、

「お父さんの弁当の中身は少ないが、お前のはちゃんとした弁当だから頑張れ」

などと発言しがちであるが、それでは「恩、愛の押し売りはごめんだ」と生意気な子供の言葉がはね返ってくるのがオチであろう。

(「致知」ネットニュース。『致知』2009年1月号の「巻頭の言葉」)

この2人の父親。

読んでみて、私の厳しかった父親を思い出します。

小学2〜3年生の頃、同じような悪いことをして、父から怒鳴られ叩かれたことを思い出します。

それが今、真っ当な生活が出来ている自分の根底にあります。

その恩を改めて感じています。

葉書

今月になって何回目かの忘年会、先日札幌の「てまひま」という名前の居酒屋でありました。

私達は8人で行ったのですが、50席程の店内はほぼ満席。

そこのホールを1人の女性が中心になり、スムーズに仕事をこなしていました。

用事がありチョット手を上げると、すぐに気付き来てくれます。

20代後半?位の若い女性なのに気働きが出来ています。

帰り際に、「料理もサービスも良かったよ」と言って彼女と名刺交換しました。

2〜3日後彼女から礼状が来ました。

添付した写真にあるように手書きの葉書です。

もしかしたら同じような文面で多くのお客様にも送っているのでしょう。

それでのいいのです。

ネットの世界だからこそ、メールでない手書きが際立ちます。

貰った客は私のように嬉しくなり、このブログのようについ紹介してしまいます。

チョットの「てまひま」を掛けての葉書。

いいですね。

皮膚科

ここしばらく、顔の眉毛や頬のところが赤くなり、痒みもありました。

我慢していたのですが、やっと先日皮膚科に行ってきました

その症状名は言われたのですが、難しい名前で忘れました

先生によると、皮膚が赤くなった原因は炭水化物の取り過ぎとのこと。

それを聞いて驚きました。

つい、「本当ですか?!」と疑いの質問をしまいました。

多くの日本人は炭水化物中心の食生活をしてきたはずです。

確かに私もご飯が好きです。

筋子のおにぎりならいくらでも食べられます。

でもここしばらくは健康のこともあり、半膳。

食事の時は茶碗半分位にしています。

それも玄米にして。

それでもそのような症状が出てきた。

そうなると原因はもう1つ。

お酒です。

ここズーと、お酒を飲む機会が続いていました。

飲み過ぎのせいでしょうか。

先生に聞くと、「そうだ!」と言います。

心の中で「呑兵衛は皆そうなるのか!」と思いながら聞いていました

今日からしばらく飲む機会が増えます。

貰った軟膏を顔に塗りながら、お酒自重します?!

誰に

新規に事業を立ち上げる時、大切なのは「なぜ」「誰に」「何を」を明確にすることです。

その内、「何を売るか」は事業を立ち上げた時は既に分かっているはずです。

また「誰に」売るかが分かれば、「なぜ」売るかも分かります。

「誰にでも売る」という漠然とした考えでは何も売れません

大事なのは「誰に」売るかです。

ここを突き詰めていかないとターゲットの焦点がボケます。

ランチェスターの法則でも書いていますが、「弱者の法則」は市場を絞り込むことです。

「「誰に」と考えると、一般的に性別や年齢などを重視しますが、それだけではダメです。

性別にしてもバイセクシャルも有りますし、年齢でも細かく分ける必要があります。

高齢者と言っても元気な人とそうでない人。

子供も高校生・中学生・小学生・幼児・赤ん坊と分けられます。

国籍の違い、宗教の違い、所得の違い、趣味の世界、文化の違い。

それぞれの組み合わせを考えると、売る相手の「誰に」は無数に考えられます。

最近改めて「顧客セグメント」という言葉が重要視されています。

自分のお客様は誰なのか。

じっくり考えてみませんか?

残念な人

私の近くに、いい人なのに上手く行っていない人がいます。

私が見るところ、彼が上手く行かないのは素直でないこと。

間違えを指摘されても素直に直そうとしない。

褒められても素直に喜ばない。

悩んでいるのでアドバイスをしても反応がない。

彼のためにと思って買ってあげた本も読んでくれない。

それでいて、何か上手く行く方法はないかと常に考えている彼。

上手く行くには、それは簡単なこと。

素直になればいいのに。

それだけです。

それが分からない内は、何時までもグルグル同じところを回っている。

その繰り返し。

残念です。

悩み事はありません

昨夜、今年初めての望年会が有りました。

その望年会の時、ある人から言われました

「山地さんは悩み事など無いようですね。」

私は即答で、「そうです。悩み事はありません」と応えました。

本当に無いのです。

今の自分は周りの人達に恵まれ、困る事もありません。

ただ私も以前は悩むことも、苦しんだことも沢山有りました。

時には自作自演のような悩みもありました。

今も悩もうと思えば、悩む材料は沢山あると思います。

でも今は嫌なことや辛いこと、面白くないことには焦点を合わせないことにしています。

フォーカスしないのです。

自分の気に添わないことがあっても、見ないふり、知らないことにしています。

もしも、それにフォーカスすると、余計なことを考えてしまいます。

邪推したりする事にもなります。

サラッと流します。

自分で作った標語

「するは自分の責任、評価は人の勝手」

楽に生きる方が愉しいことが増えます。

昨夜の飲み会は私にとって望年会の始まり。

これから10回ほどあります。

身体に気を付け、休肝日を作りながら、愉しく飲みます!

パワハラ

最近、ブラック企業やパワハラの話を良く聞きます。

今、報道されている相撲界における暴力問題もパワハラです

「躾、礼儀を教えるためだ」と口にした横綱。

それは躾と称して子供を虐待している親と同じです

反抗できない者に、その立場を利用しての暴力。

その上、その周りに居た人間は止めなかった。

その人達も同罪です。

愛のムチという言葉があります。

今回もその類のことを言っているのでしょう。

「愛のムチだった」と言えるのは、打たれた人間です。

打たれた人間が自分の非を認めて言う言葉です。

決してムチ打った人間が言う言葉ではありません。

自分の感情のままに怒ってムチ打ったのにかかわらず、叱るためにした行為だ。

それを記者会見で平然と言える日馬富士。

好きな力士だったのですが残念です。

幸せは自己申告

お笑いタレントの綾小路きみまろさんの台詞に「幸せは自己申告」というのがあります。

「私は幸せだ」と思えば幸せなのです。

私の経験からも、それは本当だと思っています。

「幸せだ」と口に出し続ければ、本当に幸せになっていきます。

反対にいつも愚痴や文句を言っている人は不幸せになっています。

愚痴や文句を言っていながら、幸せになった人に会ったことがありません。

幸せだと口に出せば、その後に自然と「ありがとうございます」という感謝の気持ちが生まれてきます。

手を合わせて言ったりします。

そうすれば益々、幸せ感が高まります。

益々幸せになります。

単純なことなのです。

でも、大切なのはそんな単純なことに、いつ気付くか。

馬鹿馬鹿しいと思ったらそれで終わりです。

大事なのは「本当に心の底からそう思えるか」です。

タクシー料金

昨日台湾から帰ってきました。

近くに住む末娘夫婦を連れ、4日間の観光旅行でした。

台北の気温は25度ほどあり、夏日です。

札幌との温度差は25度。

事前の予報では、台北は4日間雨でしたが、晴れ男の私がそれを防ぎ、傘は必要ありませんでした。

台北での移動はタクシーを使いました。

バスや地下鉄もあるのですが、面倒なのでタクシーばかり利用しました。

そのタクシー料金がとても安いんです。

5〜6㎞走っても500円位。

以前行ったことのある中国やスペインでもタクシー料金はとても安かったのを覚えています。

バスや地下鉄は地元の人にとっては使いやすいのですが、観光客にとっては戸惑うことが多いです。

それよりタクシーでの移動が一番便利です。

近年、来日する観光客が増えています。

彼らが戸惑うのはタクシー料金の高さという話を聞きます。

中国の観光客相手の白タクが増えているということも、それに関連したことでしょうか。

高い料金の日本のタクシー。

その運転手の給料は安いと言われています。

一方、安い料金制度の海外のタクシー運転手はそれなりに生活できています

色々考えても、なぜ日本のタクシーの料金が高いのか分かりません。

料金を安くしないよう国土交通省が指導しているのも不思議なことです。

来日する観光客が益々増えると、一般の人が自家用車で有償送迎する「ライドシェア(相乗り)も認められてくるのではないでしょうか。

料金が高くて思うようにタクシーの使えない。

もしかすると、それが観光誘致のネックになりそうな気がします。

経常利益率

今朝の朝刊に「7%の壁」という言葉が載っていました。

上場企業の経常利益率が7%を突破したようです。

長い間、経常利益率7%を超えられず、壁のような存在だった。

それを超えたのはバブル崩壊後初めてだそうです。

経営規模の小さい企業では経常利益率が7%を超しているところも多くありますが、しかし何千億の売上のある大企業がそれを達成するのは大変なことです。

京セラ名誉会長の稲盛和夫さんは常に「会社の経常利益率は10%を超さなければいけない」と語っています。

稲盛さんが経営してきた京セラは過去、経常利益率10%を切ったことはありません。

これは大変なことだと思います。

5年ほど前まで私のレンタルオフィスに入居されていた起業家の話です。

ある時、我が社に来られ言いました。

山地さんに言われたように、しっかり稼いで税金を払っています。

いくら位納めたの?と聞くと、その額は約4000万円。

売上が3億円位?で、経常利益率はわかりませんが、経常利益が1億円とのことです。

従業員5名ほどのIT関連の会社です。

以前に私が彼に話したことは、「仕事が上手く行き、利益が出たらちゃんと税金を払うのですよ。

節税と称して、納税額を減らすために無駄な経費を使い、利益を少なくするようなことをしてはいけない。

しっかり稼ぎ、しっかり納税しましょう。

それで残ったお金が会社の財産になるのです。

それが内部留保というもので、それを積み重ねていけばチョット位の不景気が来てもビクともしない会社になれます。

従業員を首にしないで持ちこたえれます。」

そのようなことを話しましたが、良く覚えていてくれたものです。

この話は稲盛さんからの受け売りですが、本当にそう思っています。

会社経営者は高い経常利益・経常利益率を目指さなければなりません。

それが経営者の大事な役目なのです。

リストラ

今年も年末近くなりました。

それと共に、色々なところで人手不足が益々深刻化しているという話を聞きます。

先日の新聞にはヤマト運輸は年末配送の運転手の時給が2000円、アマゾンの荷分けの仕事の時給が1850円と書かれていました

必要な人手が集まらず、人手不足倒産という話も聞きます

つい5〜6年ほど前までは不況と言われ、人手が余り、リストラと称して首切りもありました。

今になって、慌てて人集めしています。

リストラは本来は「リストラクチャリング」と言われ、事業の規模や組織の再構築が行われることを意味しています。

単に人員整理を言っているわけではありません。

不況時に本来のリストラをして、人を辞めさせず組織の構造を変えていた会社は、今は急激に伸びています。

人員整理した会社が、慌てて人集めしている時に、人を辞めさせなかったその会社は、人材がその力を発揮しています。

過去何回も繰り返されてきた事です。

松下幸之助さんが「不況時こそチャンス」と言っていたことはこの事でしょうか。

まだしばらく人手不足は続きそうです。

市場

以前にも紹介したことがありますが、私が住む町には市場がまだ2カ所あります。

その内の1つは今でも活況を呈しています。

店の人と客とのやり取りが交わされ、温かい雰囲気です

私が幼い頃は家に冷蔵庫がなかったので、母は毎日のように市場に買い物に出かけました。

甘えん坊の私も母にくっついて行くと、お総菜屋で買ったコロッケを食べさせてくれたのを今でも覚えています。

その頃は家の中にはアイロン以外の電化製品は無く、ほとんどが手仕事でした。

母は普段から着物を着ていましたので、着物をほどいて洗い張り、そしてまた縫い上げていました。

布団も綿を洗いに出して、戻った綿でまた布団にします。

勿論、私達の食事3食も作ってくれていました。

母は毎日の仕事が終わり、寝る時に言っていた言葉があります。

「寝るほどの楽は無かりけり」

電気洗濯機、電気釜、冷蔵庫、掃除機などが普及され、女性の仕事は大変軽減されました。

家に冷蔵庫があるようになり、毎日買い物に行くこともなくなりました。

母も少しずつ家事の量が減ってくると、時間を見付けては踊りなどの趣味を始めました。

やっと自分の楽しみを見付けたようでした。

今の私の歳(68歳)の頃は調理師学校に入って2年間通い調理師免許まで取りました。

母の新しい挑戦にビックリしたモノです。

何のために取ったか私には分かりませんが、子か孫と同じような学生達と学校生活を楽しんでいました。

今の私にはそんなエネルギーはありません。

母が居なくなって6年になります。

今日、たまたま市場を見て母を思い出しました。

将来の課税対象

企業の貯蓄額の話です。

2010年から2015年までの平均で、日欧米の企業の貯蓄額が50兆円になるそうです。

日本政府はその企業の内部留保に目を付け、課税をする話があります

お金のあるところから税金を徴収しようという考えでしょうか

また、金融広報中央委員会が発表した2017年の「家計の金融行動に関する世論調査」によると、金融資産の平均世帯保有額は1151万円とのことです。

そして個人の金融資産総額は1800兆円です。

企業の内部留保も企業の貯蓄。

その企業の貯蓄に課税しようとしているのですから、将来個人の貯蓄も課税対象になる可能性はあります。

それにしても、日本の国債等の負債が1000兆円超はあまりにも巨額です。

マクドナルド創業者

「成功はゴミ箱の中に」という本を読みました。

マクドナルド創業者レイ・ロック氏の自伝です。

10年ほど前に出版されています

古本屋で、本の帯にユニクロの柳井氏とソフトバンクの孫正義氏の「これが僕たちの人生バイブル」という言葉に惹かれ読みました。

読み終わっての感想です。

レイ・ロックという人は自己顕示欲の強い人。

人を陥れてでも、のし上がる上昇志向の強い人。

人の痛みを感じられない人。

柳井氏や孫氏とは違う感想を持ちました。

マクドナルド兄弟から取り上げた「マクドナルド」

文章の中では自分の行動を正当化していますが、その行為には同調できません。

また、同僚の奥さんに恋し、長年添い上げてきた奥さんを捨ててしまうという行為。

その上、その恋した奥さんと結婚できないとなると、別の女性と結婚。

時が経ち、以前に恋した奥さんがその気になった時、また離婚して結婚。

それも恋した奥さんの主人はマクドナルド店のオーナー。

ハチャメチャな行動もレイ・ロック氏はきれい事のように書いています。

確かにレイ・ロック氏は逆境に遭ってもそれを乗り越えていく力を持っています。

50歳を過ぎてから冠たるマクドナルドチェーンを築き上げました。

そこのところが柳井氏や孫氏が尊敬するところなのかもしれません。

でも、私とは「観点」と言うか「感点」が違うのでしょう。

そして、そこがビック経営者になれないところなのでしょう。

結婚記念日

今月の22日は「いい夫婦の日」です。

最近知ったのですが、私達夫婦の婚姻届がこの日になっていました。

11月22日が私達夫婦の結婚記念日なのです。

私共夫婦が結婚した時、色々事情があり、結婚式はなく、結婚祝賀会が3回ありました。

1回目は妻の友人達が中心の祝賀会。

30人位の友人が新宿の喫茶店を貸し切り、祝ってくれました。

2回目は当時の私の勤務先である銀行の2階会議室で行われた銀行の仲間達だけの祝賀会。

この時、50人ほどの仲間の前で、支店長と次長に婚姻届の保証人欄にサインしていただきました。

その婚姻届を提出してのが11月22日だったのです。

当時は「いい夫婦の日」なんてなかったので、偶然の一致です。

3回目は家族・親戚だけの祝賀会。

最近になって戸籍謄本を見てわかりました。

今まで40年間、結婚記念日を祝ったことはありませんでした。

でも今年は初めての結婚記念日を2人で祝います。

これから近くの美味しい寿司屋さんに予約を入れます。

チョット照れくさい気がします。

優しい日本

昨日ある会合があり、参加しました。

そこで出会った、私より年上の男性Tさんの話です。

以前は東京でプロのフルート奏者として、ラマンチャの男の舞台や歌手の金子由香利さんのバックで演奏したりしていたそうです。

3年前に父親の介護で札幌に戻りました

そのTさんの50年ほど前の話。

学生時代、東京から40日間程かけて鹿児島まで無銭旅行をしたそうです。

ヒッチハイクしたり、知り合った人に食事をご馳走してもらったりして旅を続けました。

よく車に乗せてくれた運転手さんは陸送の仕事をしている人だったそうです。

その運転手さん達からも食事もいただきました。

宿泊先はその土地で知り合った人の家。

それがダメなら駅のベンチ。

旅の中で怖かった町は京都と九州の小倉だったそうです。

特に、小倉では泊まるところがなかったので警察署に行って「ベンチを貸してください」とお願いすると許可をもらえたそうです。

その夜寝ていると、仕事が終わった警察官が日本酒を持ってきて「一緒に飲まないか」と誘われました。

酒好きのTさんは喜んで参加し、5人の警察官と一緒に10本飲み開けたそうです。

Tさんが飲んだのは一升瓶3本。

グデングデンになって寝ました。

今では考えられない、小説の中のような話。

家に帰り、その話を妻に話したところ、妻からも20代の時、北海道を一人旅行していた頃の話が出てきました。

ある駅で夜、ウトウトしていたら、駅員さんが「そんなに疲れているなら奥の部屋で休んだらいいよ」と言われ、休んでいる内に寝込んでしまいました。

気が付いた時はもう朝だったそうです。

寝てる間は何事もなかったようです。

この2人の話は40年、50年ほど前の話です。

今では考えられない、別世界です。

でも同じ日本なのです。

優しい日本。

いつの間にか無くなってしまったのでしょうか。

起業家

昨日、知人が訪ねてきました。

彼は今年の春に起業した人で、私の勉強会にも参加していました。

その彼が11月よりある会社に就職すると報告に来たのです。

彼は独立してから結構苦労していました。

起業家としての勉強をしようと、札幌市が開いていた「起業道場」に参加しました。

起業を目指す人、また起業ばかりの人向けに、起業が成功するように教え励ます講座です。

彼はそこで講師をしていた会社の社長から入社しないかと誘われたのです。

彼は仕事で悩んでいたこともあり、その誘いに乗りました。

私としては、「折角、覚悟して起業したのに」との思いもありましたが、彼にとっては就職もいいのかとも思います。

世の中の景気が良くなると人手不足になり、起業する人が少なくなって来るようです。

残念です。

それにしても起業道場で講師をしいた社長が、講座に参加した人の中から、めぼしい人を自社に入社させる。

少しルール違反な気がします。

どうでもいい話ですが

今朝の妻との会話です。

私の家と会社まで歩いて10分かからないので、いつも昼食は家で食べます。

出勤する時、妻から言われました

「今日は用事があるので、昼食にカレーを準備しておきます

ゆで玉子とラッキョウも添えて置きます」と。

それに対して私が「愛情も添えて置いてください」と言うと、「それはありません」のとの返事。

でも、先程食べたら、ちゃんと隠し味としてありました。

妻のカレーは旨いのです。

海外資産

日本の財政が赤字で、借金が1,000兆円を軽く超えています。

そのことについて、ある政治家が言っていました。

「大丈夫です。日本は海外に600兆円の資産を持っています。」と。

あれ?その600兆円は政府のお金ではないでしょう?

民間のお金です。

ゴッチャにしているようです。

その海外にある民間資金もいざという時は頼りになります。

6年前の東日本大震災の時、日本の経済はダメだと思われ、一時円安が進みました。

日本からお金が逃げていくだろうと思われました。

確かに1次的には大幅な円安になりましたが、すぐに円高に変わりました。

それは海外に資産を持っていた日本の企業が日本再建のために資金を戻したためでした。

日本が危機に陥った時、国民も企業も一致して再建に動いたのです。

勿論、企業ですから投資物件としてみていたのも確かです。

でも、海外に資産を分散することは、リスク分散になっています。

企業の内部留保が政治問題になっていますが、別の見方も出来るのではないでしょうか?

フェイクニュース

今朝の朝刊に「フェイクニュース対応策討議」という見出しで、日本新聞協会の新聞大会が開かれた記事が掲載されていました

ネット等でフェイクニュースが流されていることへの問題が提起されています。

その記事の中で日経新聞の社長が「有料メディアが記事の分析力で違いを際立たせることで競争力を持たせることが大事だ」と述べています。

私は新聞報道にはあまり信頼は置いていません

「事実」を正確に報道していていても、それは「真実」ではない。

今の報道では、新聞社の主義主張が先に立ち、切り口が独善的になっています。

新聞社は記事対象の全体像や背景を正確に伝え、その上で分析を進めるべきです。

例えば「円柱」の物体を説明するとします。

ある新聞社は真上から見て、これは丸い円であると主張します。

読者は円形のボールみたいな物体と想像します。